tartaruga verde (Chelonia mydas), tuatara (Sphenodon punctatus), coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus) e agama del Sinai (Pseudotrapelus sinaitus)

I Rettili

I rettili (Reptilia Laurenti, 1768, dal latino reptilis = "strisciante") rappresentarono la prima classe di vertebrati svincolatasi dall'ambiente acquatico e quindi adattata, per le fondamentali funzioni biologiche, alla vita in un ambiente strettamente terrestre. Il numero di specie di rettili attualmente viventi è di circa 11.341.

Ciò è dovuto innanzitutto a basilari adattamenti volti ad evitare la disidratazione di uova e animali: la pelle fortemente cheratinizzata e generalmente squamosa, le caratteristiche dell'uovo dotato di guscio e in grado di permettere la schiusa a sviluppo avanzato dell'organismo, ed i polmoni maggiormente concamerati di quelli degli anfibi, a compensare l'assenza di respirazione transcutanea.

La circolazione è doppia e incompleta, anche se nei coccodrilli il cuore ha i due ventricoli completamente divisi internamente, ma riuniti esternamente dal forame di Panizza.

L'uovo dei rettili

L'uovo, telolecitico cioè con molte riserve nutritive, che lo fanno schiudere in uno stadio di sviluppo molto più avanzato di quello degli anfibi, è molto simile a quello degli uccelli (uovo di tipo ornitico, caratteristico anche della gran parte dei dinosauri). Al contrario degli uccelli manca di camera d'aria ed è generalmente simmetrico, caratteri che si ritrovano invece nei teropodi estinti. Presenta:

- un guscio, eventualmente calcareo, permeabile all'ossigeno che permette la respirazione aerea e impedisce la disidratazione; generalmente di consistenza morbida, consiste di una membrana pergamenacea o corion rivestita più o meno (esistono anche uova rigide) da un rivestimento calcareo di unità di aragonite -in genere nei cheloni- o di calcite negli altri gruppi

- una membrana sottostante, detta amnios, vera innovazione dei rettili per la conquista terrestre, che lo protegge dalla disidratazione e dalla compressione

- un albume gelatinoso che fornisce un'ulteriore riserva nutritiva (proteine) per l'embrione, lo isola meccanicamente, lo idrata e lo protegge dalle infezioni microbiche

- una grossa cellula uovo ricchissima di un complesso nutritivo detto vitello (il tuorlo o sacco vitellino), composto di lipidi e proteine

- una membrana detta allantoide ha una doppia funzione:

- È una vescica urinaria; l'urina dei rettili (come quella degli uccelli), è semisolida perché contiene cristalli di acido urico.

- Dove l'allantoide viene in contatto con il guscio avvengono gli scambi respiratori; ossia esce anidride carbonica e entra ossigeno.

La fecondazione è interna e solo dopo di essa l'uovo riceve l'albume e il guscio. Lo sviluppo dell'embrione avviene in una cavità ripiena di liquido, l'amnios o sacco amniotico: ciò permette di proteggerlo dall'essiccamento, dagli urti e dagli sbalzi termici.

L'uovo dei rettili è talmente ben adattato allo sviluppo in ambiente subaereo, che le tartarughe marine devono deporre le uova sulle spiagge.

Alcuni rettili, e solo tra gli squamati, come ad esempio molti viperidi come le vipere europee e lacertidi come la lucertola vivipara, sono vivipari o ovovivipari.

Evoluzione dei rettili

Fin dall'inizio della loro storia, nel Carbonifero superiore (più di trecento milioni di anni fa), i rettili si divisero in due principali linee evolutive, distinte in base alle caratteristiche del cranio: la sottoclasse degli anapsidi (Anapsida) e quella dei diapsidi (Diapsida).

Anapsidi

Gli anapsidi, erano caratterizzati da un cranio compatto e privo di "finestre" per l'inserzione dei muscoli della bocca. Tra le forme fossili, da ricordare i piccoli procolofoni, gli acquatici mesosauri e i grandi pareiasauri, dai quali forse hanno preso origine le tartarughe. Nel Mesozoico questi rettili primitivi scomparvero quasi del tutto.

Diapsidi

Sempre nel Carbonifero, da alcuni anapsidi specializzati (protorotirididi e captorinidi) prese le mosse un nuovo gruppo, quello dei diapsidi, caratterizzato da un cranio con ampie finestrature per l'inserzione dei muscoli. Questi rettili evoluti presero ben presto il sopravvento, e si diversificarono in una moltitudine di forme che andarono a occupare tutti gli ambienti, compresi mare e cielo. Tra i principali gruppi, si ricordano gli ittiosauri simili a delfini, gli acquatici plesiosauri dal lungo collo, gli arboricoli avicefali, i lepidosauri (comprendenti lucertole, serpenti e tuatara), e gli arcosauri (comprendenti i coccodrilli, i dinosauri e gli pterosauri volanti). Alla fine del Mesozoico, circa 65 milioni di anni fa, un evento catastrofico pose fine al dominio dei rettili, permettendo ai mammiferi, fino a quel momento rimasti "nell'ombra", di evolversi e di prosperare.

Nel 2005, Vidal e Hedges, con due articoli su Nature e su Comptes Rendus Biologies basandosi sulle mutazioni dei geni codificanti per le proteine, hanno praticamente riscritto la tassonomia della classe, in particolare degli squamati anche se la classificazione sopra riportata, basata sulle somiglianze morfologiche, viene utilizzata tutt'oggi. Tra le scoperte più paradossali: le iguane sono risultate molto meno antiche di quanto finora ritenuto, la presenza di veleno in lucertole ritenute non velenose, e che il veleno risulta presente da almeno 200 milioni di anni, praticamente coevo ai primi dinosauri.

Ordini attuali

Tra gli ordini viventi ricordiamo:

- i cheloni o testudinati, ovvero tartarughe e testuggini

- i loricati, comprendenti coccodrilli, alligatori, caimani e gaviali

- i rincocefali, rappresentati da una sola specie: i tuatara

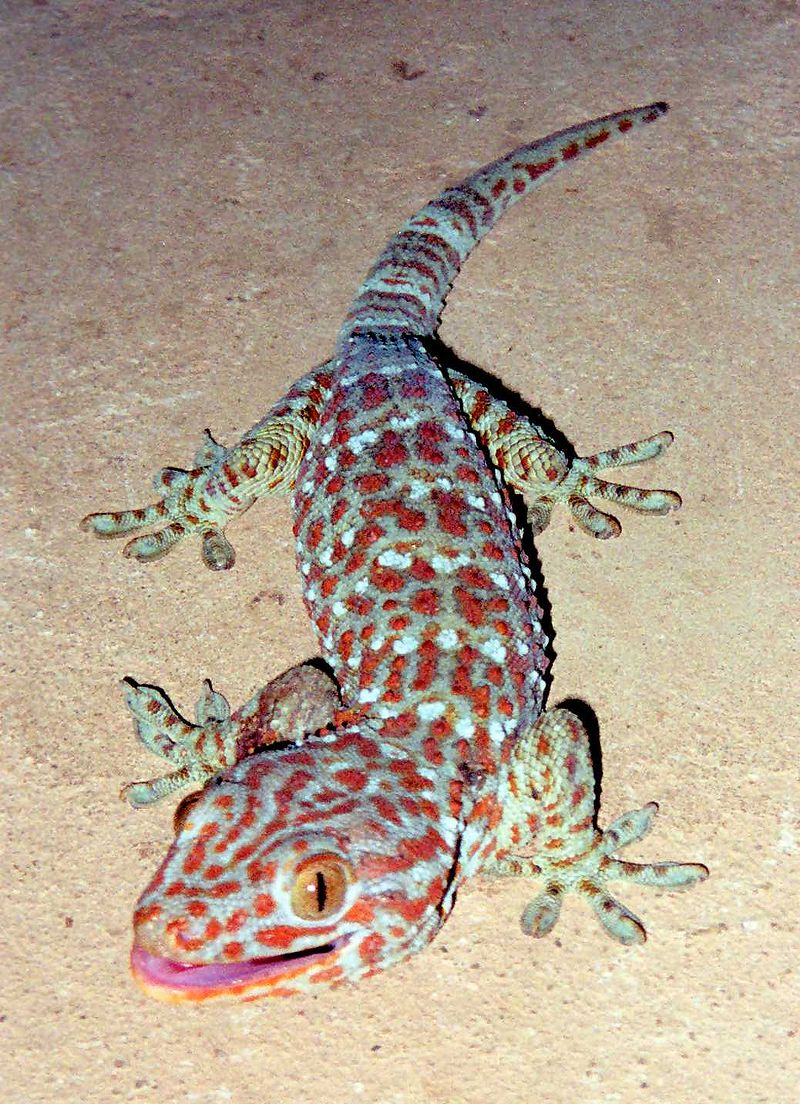

- gli squamati, comprendenti i sauri (lucertole ed affini -iguane, varani, anfisbene, gechi, ecc.) e gli ofidi (ovvero i serpenti)

Testudines

L'ordine Testudines (Linnaeus, 1758) o Chelonia comprende rettili comunemente noti come tartarughe, in riferimento a specie marine, e testuggini, per indicare specie terrestri e d'acqua dolce. Nel linguaggio comune il termine tartaruga indica entrambe le categorie, ma nello specifico alle tartarughe appartengono le specie acquatiche, d'acqua dolce (ad esempio, gli Emydidae, con membrane di pelle tra gli artigli) o marine (con arti trasformati in pinne), con carapace dal profilo basso e sovente carnivore, mentre le testuggini (dal latino testudo) sono tutte le specie che si sono adattate alla vita terrestre, erbivore, con possenti artigli e con carapace generalmente rialzato. In realtà tale distinzione è priva di valenza tassonomica evolutiva, non esistendo filogeneticamente alcuna separazione cladistica tra i due adattamenti ambientali.

Descrizione

Le dimensioni delle tartarughe possono variare dai 3–4 cm delle specie più piccole fino ai 2,2 m di quelle più grandi. La tartaruga più pesante è la Dermochelys coriacea (intorno ai 700 kg).

Esse sono dotate di un guscio protettivo molto resistente; la parte superiore di questa "corazza" prende il nome di carapace, quella inferiore è detta piastrone. Le tessere di carapace e piastrone sono chiamati scuti. Esistono diverse specie adattate a diversi ambienti: fiumi e laghi (come la Emys orbicularis), mari (come la Caretta caretta), terra (come la Testudo hermanni).

La retrazione del collo

La retrazione del collo della tartaruga è dovuta ad un movimento reso possibile dalla morfologia e dalla disposizione delle vertebre cervicali. La colonna cervicale è composta da 9 articolazioni e 8 vertebre, indipendenti una dall'altra. Le vertebre, essendo arrotondate, permettono al collo la flessibilità, così da potersi piegare indietro e lateralmente. Le tartarughe ritraggono il collo nel guscio in modi diversi; il meccanismo di retrazione differisce dal punto di vista filogenetico. Mentre le tartarughe ancestrali non erano in grado di farlo, ora si differenziano 2 sottordini: i Pleurodiri ritraggono il collo in un lato e anteriormente al cinto scapolare, i Criptodiri direttamente all'indietro nei cinti scapolari.

Biologia

Le specie acquatiche sono prevalentemente onnivore; sono per lo più carnivore da giovani, ma con la crescita si orientano verso i vegetali. Si alimentano di pesce, lattuga, frutti di mare. Riescono a raggiungere gli 8 km/h di velocità. Le terrestri sono più erbivore con una dieta che varia dalla frutta ai cactus. Raggiungono a malapena i 100 m/h (3 cm/s).

Respirazione

La respirazione avviene mediante la contrazione e il rilassamento di specifici gruppi muscolari: intercostali, addominali e/o diaframma. Essi sono fissati a una gabbia toracica interna che può espandersi o contrarre la parete del corpo aiutando così il flusso d'aria dei polmoni. Le costole, tuttavia, sono fuse con il carapace ed esterne alle cinture pelviche e pettorali, una caratteristica unica tra le tartarughe. Il guscio rigido non è in grado di espandersi e, rendendo immobile la gabbia toracica, ha fatto sì che le tartarughe sviluppassero adattamenti particolari per la respirazione.

Intelligenza

Le tartarughe hanno un quoziente di encefalizzazione (la massa del cervello) molto basso. Inoltre, i loro gusci duri consentono loro di vivere senza riflessi veloci, perciò non elaborano strategie al fine di evitare i predatori.

Distribuzione e habitat

Le specie dell'ordine Testudines sono presenti in tutti i continenti eccetto l'Antartide; la maggiore biodiversità si concentra nelle regioni tropicali e subtropicali, ma un discreto numero di specie è presente anche nelle zone temperate.

Popolano une grande varietà di habitat differenti. 7 specie sono tartarughe marine, 241 specie sono tartarughe d'acqua dolce, 45 specie sono testuggini terrestri.

Mitologia

Nel Kurmapurana, un mito cosmogonico (purāṇa, storia antica), la tartaruga (kūrma) rappresenta il mondo: il cielo è la sua corazza ricurva, il corpo la terra.

Creata dal demiurgo Prajapati, divenne poi un avatar di Viṣṇu.

Curiosità

In realtà la distinzione tra tartarughe e testuggini non ha molto valore scientifico. Infatti, può variare a seconda del posto: ad esempio, in America si tende a chiamare tartarughe ("turtles") tutti i rappresentanti dell'ordine, sia di terra che d'acqua, e testuggini ("tortoise") le specie terrestri in particolare; in Inghilterra, invece, il termine tartarughe si riferisce comunemente a quelle acquatiche (di mare e non), mentre testuggini a quelle di terra. Inoltre, esiste un altro termine, terrapéne (terrapin in inglese), non molto usato in Italia, che in altre parti del mondo indica determinate specie di tartarughe che vivono a terra, spesso in riva ai bacini d'acqua dolce.

Il carapace, per quanto rigido e resistente, non è esente da danni ed infezioni. Infatti, a causa della lunga permanenza di questi rettili in ambienti umidi, è soggetto alla formazione di sedimenti di tartaro che possono veicolare infezioni nei tessuti molli.

La tartaruga dello Yangtze, una delle specie dette dal guscio molle, dopo la morte nel 2019 dell'unico esemplare femmina noto in cattività, è ridotta a soli 3 esemplari viventi noti, di cui un maschio in cattività e 2 in libertà dal genere non accertato, il che lascia poche speranze per la salvaguardia della specie dall'estinzione.

La tartaruga alligatore (Macrochelys temminckii) ha sulla lingua un'escrescenza rosa a forma di verme che usa per cacciare pesce.

Esistono tartarughe giganti: le più conosciute sono quelle delle Galápagos e delle Seychelles. Ne rimangono circa 15.000 esemplari. In media sono lunghe dai 2 ai 3 metri, alte 1 m e pesano più di 200 kg.

Foto di Vince Smith

Loricata

Loricata è un gruppo di rettili che include i coccodrilli e i loro antenati. È stato nominato dal naturalista tedesco Blasius Merrem nel suo Versuch eines Systems der Amphibien (1820). Merrem considerava Loricata uno dei tre gruppi di Pholidota (rettili), gli altri due erano Testudinata (tartarughe) e Squamata (lucertole e serpenti). Loricata è un vecchio nome per un ordine che include coccodrilli, alligatori e gaviali, anche se l'ordine è ora indicato come Crocodylia.

Il nome Loricata ha ottenuto una nuova definizione filogenetica nel 2011. Nel suo studio sulla filogenesi degli archosauri, il paleontologo Sterling J. Nesbitt lo ha definito come il clade più inclusivo contenente il coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus), ma non gli estinti Poposaurus gracilis, Ornithosuchus longidens, o Aetosaurus ferox. Nesbitt considerava le seguenti caratteristiche come sinapomorfie (caratteristiche distintive) di Loricata:

- Quattro denti nella premascella;

- Una cresta sull'osso squamosale nella parte posteriore del cranio;

- Una proiezione sullo squamosale che tocca la fenestra infratemporale;

- Orbite alte e strette;

- Una cresta posizionata a metà della lunghezza del perone per l'attacco del muscolo iliofibularis;

- Un'articolazione tra il quarto osso tarsale e il fondo del calcagno nella caviglia;

- Una sporgenza alla base del quinto metatarso del piede che è separata dalla fine dell'osso da uno spazio concavo;

Rhynchocephalia

I rincocefali (Rhynchocephalia, che in greco significa testa a becco) sono un ordine di rettili considerati fossili viventi per le loro caratteristiche arcaiche. L'unico rappresentante vivente di quest'ordine è il tuatara (Sphenodon punctatus).

Evoluzione

Rappresentanti fossili di quest'ordine sono conosciuti fin dal Triassico, oltre 200 milioni di anni fa, al tempo in cui ha avuto inizio la stirpe dei dinosauri. L'ordine, con l'eccezione del tuatara, si è però definitivamente estinto circa 60 milioni di anni fa. I rincocefali viventi, come molti di quelli estinti, hanno aspetto simile a lucertole.

I primi rincocefali noti erano piccoli animali non più lunghi di una ventina di centimetri, i cui resti fossili sono stati ritrovati principalmente in Gran Bretagna. Tra le forme più note, da ricordare Planocephalosaurus e Clevosaurus. Vi furono molte altre specie durante il Triassico e il Giurassico, distinte principalmente per caratteristiche del cranio (ad es. Homeosaurus e Sapheosaurus, privo di denti). In generale, la corporatura era quella di lucertole tozze.

Alcune forme, però, si discostavano notevolmente da questo piano corporeo: in particolare sono notevoli le specie della famiglia Pleurosauridae, dotate di corpi allungatissimi adatti al nuoto, e alcuni rincocefali rinvenuti in Messico (Pamizinsaurus, Ankylosphenodon). Nel Cretaceo gli sfenodonti iniziarono a declinare, per poi scomparire dalla documentazione fossile per tutto il Cenozoico. Tra gli ultimi rincocefali del Cretaceo, da ricordare il grande Priosphenodon, mentre in Italia è noto Derasmosaurus. Gli unici "relitti" di questa fauna un tempo diffusa sono i tuatara della Nuova Zelanda.

Squamata

Gli squamati (Squamata Oppel, 1811) sono il più grande ordine di rettili attualmente esistente, comprendente i sauri, i serpenti e le anfisbenie. Con quasi 10.000 specie, si tratta del secondo più grande ordine di vertebrati, dopo i pesci Perciformi.

È l'ordine di rettili con la più ampia variabilità dimensionale, andando dai 16 mm del geco nano (Sphaerodactylus ariasae) ai circa 10 m dell'anaconda verde (Eunectes murinus) e del pitone reticolato (malayopython reticulatus) fino ai 18 m dell'estinto mosasauro. I membri di questo ordine vengono distinti dagli altri rettili per la loro pelle che è ricoperta da squame cornee. Possiedono, inoltre, l'osso quadrato mobile, che rende possibile il movimento della mascella superiore rispetto al neurocranio; ciò è particolarmente visibile nei serpenti, capaci di spalancare ampiamente le fauci per inghiottire prede molto grandi in confronto alla dimensione della loro testa. Gli squamati sono strettamente imparentati con i tuatara, che assomigliano a lucertole, ma appartengono a Rhynchocephalia.

Riproduzione

I membri maschi del gruppo degli Squamata sono gli unici vertebrati a possedere emipeni, che solitamente vengono tenuti rovesciati all'interno del corpo ed estroflessi per la riproduzione grazie al tessuto erettile simile a quello del pene umano. Usano un solo emipene alla volta ed alcune osservazioni indicano che i maschi ne alternano l'uso tra le copulazioni. Gli emipeni hanno forme diverse a seconda delle specie; spesso porta spine o uncini per permettere l'ancoraggio del maschio nella femmina. Alcune specie presentano addirittura emipeni biforcuti (ogni emipene ha due punte). Per il fatto che devono essere estroflessi e introflessi, non hanno un canale completamente chiuso per la conduzione degli spermi, ma presentano un solco seminale che si chiude quando il tessuto erettile si espande. Inoltre, gli squamati sono l'unico gruppo di rettili in cui si ritrovano specie vivipare e ovovivipare, insieme alle solite specie ovipare. Alcune specie, come il drago di Komodo, possono riprodursi asessualmente tramite partenogenesi.

Evoluzione del veleno

Ricerche recenti suggeriscono che l'origine evolutiva del veleno possa radicarsi profondamente nella filogenesi degli squamati, con il 60% degli squamati riuniti nel gruppo dei Toxicofera. Il veleno è noto nei cladi Caenophidia, Anguimorpha e Iguania ed è stato dimostrato che si è evoluto una sola volta lungo queste linee prima della loro divergenza, perché tutte le linee condividono nove tossine. I record fossili mostrano che la divergenza tra Anguimorpha, Iguania e serpenti sia avvenuta circa 200 milioni di anni fa tra il Triassico superiore e il Giurassico inferiore. Ma le uniche prove fossili buone risalgono al Giurassico.

È stato dimostrato che il veleno dei serpenti si sia evoluto tramite un processo per cui un gene codificante una proteina, in genere coinvolta nei processi chiave di regolazione o bioattività, è stato duplicato e la copia è espressa selettivamente nella ghiandola velenifera. Nella precedente letteratura si ipotizzava che il veleno fosse una zione delle proteine salivari o pancreatiche, ma sono state trovate diverse tossine derivanti dall'alterazione di numerose proteine innocue provenienti da vari distretti corporei e con funzioni molto differenti.

La selezione naturale ha guidato la comparsa e la diversificazione delle tossine per contrastare le difese delle prede. Una volta reclutate nel proteoma del veleno, le tossine formano grandi famiglie multigeniche ed evolvono secondo il modello nascita-morte dell'evoluzione proteica, che porta alla diversificazione permettendo ai predatori che effettuano agguati di attaccare un ampio spettro di prede. Si pensa che questa rapida evoluzione e diversificazione sia il risultato di una corsa evolutiva agli armamenti tra predatore e preda, in cui entrambe le parti si adattano per contrastare l'altra.

Circa 125000 persone all'anno muoiono per i morsi di serpenti velenosi. Soltanto negli Stati Uniti, si riportano più di 8000 morsi di serpenti velenosi all'anno.

I morsi delle lucertole, a differenza di quelli dei serpenti velenosi, non sono letali. È noto che il drago di Komodo abbia ucciso 2 persone a causa delle sue dimensioni e studi recenti mostrano che possa avere un sistema di avvelenamento passivo. Altri studi recenti, inoltre, dimostrano che i parenti più vicini del drago di Komodo, le lucertole della famiglia Varanidae, hanno un sistema di avvelenamento simile, ma la tossicità dei morsi è relativamente bassa per l'uomo. Le loro tossine sono una risorsa cruciale per diverse medicine.

Conservazione

Attualmente molte specie di squamati sono in pericolo di estinzione a causa della perdita di habitat, caccia e bracconaggio, commercio di animali, specie aliene introdotte nei loro habitat (che mettono a rischio le popolazioni autoctone attraverso la competizione, le malattie e la predazione) e molte altre ragioni. L'Africa presenta il maggior numero di specie estinte tra gli squamati per questi motivi. Tuttavia i programmi di allevamento e i parchi naturali stanno provando a salvare dall'estinzione molti rettili a rischio. Molti zoo, appassionati e allevatori cercano di trasmettere l'importanza dei serpenti e lucertole alla popolazione.

Evoluzione

Gli squamati costituiscono il sister group monofiletico dei tuatara (Rhynchocephalia); insieme sono il sister group di coccodrilli e uccelli, gli arcosauri esistenti. I fossili dei rincocefali risalgono al Triassico inferiore e ciò significa che la linea che porta agli squamati doveva già esistere. Gli squamati moderni probabilmente risalgono al Giurassico medio, quando compaiono i fossili relativi a gechi, scincidi e serpenti; altri gruppi, tra cui iguanidae e varanidae, appaiono per la prima volta nel Cretaceo. Nel famoso giacimento di Solnhofen, in Germania, sono noti in particolare alcuni animali simili a gechi (Bavarisaurus, Ardeosaurus, Eichstaettisaurus) e analoghe forme sono note in Cina (Yabeinosaurus). Le prime lucertole erbivore, appartenenti al gruppo degli Scincomorpha, apparvero nel Cretaceo inferiore (circa 130 milioni di anni fa, genere Kuwajimalla), e si espansero nel corso del Cretaceo (famiglia Polyglyphanodontidae). I primi serpenti risalgono al Cretaceo inferiore (Lapparentophis) e sembrano essersi sviluppati da lucertole varanoidi. Molte lucertole di questo periodo svilupparono una tendenza all'ambiente acquatico: da citare Coniasaurus, i dolicosauridi, gli aigialosauridi e i mosasauridi, questi ultimi divenuti veri e propri superpredatori dei mari. Molte di queste forme scomparvero con l'estinzione di massa di fine Cretaceo (limite K-T), ma nel corso del Cenozoico le lucertole si diversificarono notevolmente; un gruppo di lucertole (Placosaurinae) sviluppò una notevole corazza dermica.