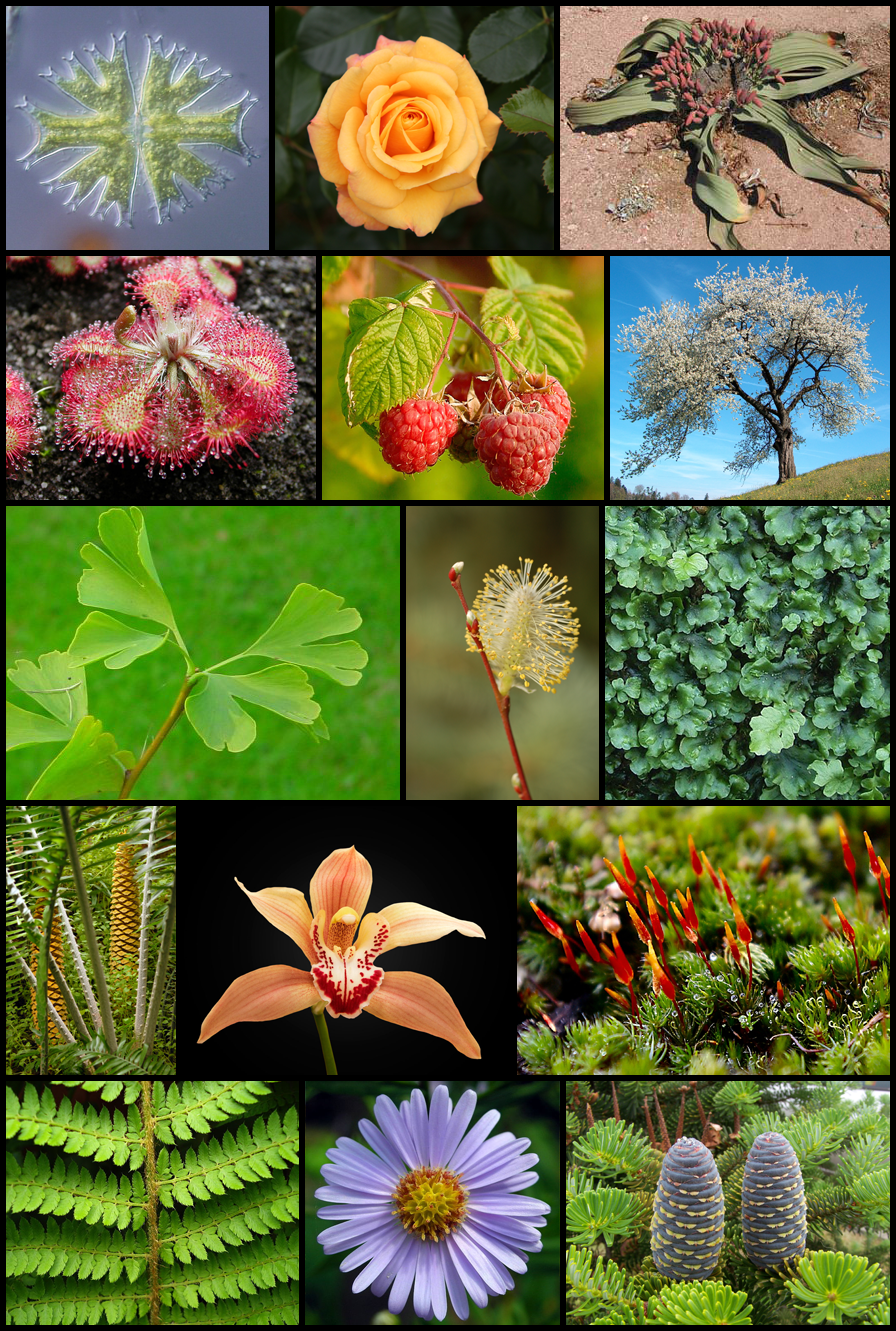

Le piante (Plantae Haeckel, 1866) sono organismi uni o pluricellulari, eucarioti foto-aerobici, con cloroplasti di origine endosimbiotica primaria[1]. Vi sono più di 400 000 specie di piante catalogate. Sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le succulente, le felci, i muschi, alghe verdi e molti altri ancora.

La maggior parte delle piante sono incluse nel gruppo delle Angiosperme, con circa 250 000 specie, che si distinguono dagli altri gruppi per la produzione di fiori, seguita, dopo l'impollinazione, dalla formazione di semi racchiusi e protetti all'interno di un frutto.

Le branche della biologia più importanti che si occupano dello studio delle piante sono la botanica per la sistematica e l'anatomia, la fisiologia vegetale per il loro funzionamento e l'ecologia vegetale, che studia la distribuzione delle piante e l'effetto dei fattori ambientali che influenzano tale distribuzione, nonché le interazioni tra le piante e gli altri organismi.

Definizione

Per la biologia le piante hanno alcune caratteristiche fondamentali:

- sono formati da cellule eucariote, cioè cellule particolarmente evolute, dotate di un nucleo protetto da una membrana;

- sono organismi autotrofi, per l'approvvigionamento energetico svolgono la fotosintesi clorofilliana, un insieme di reazioni biochimiche, che permette di catturare parte della luce solare trasformando l'anidride carbonica in zuccheri ed altre sostanze;

- le pareti cellulari sono strutturate con una base di cellulosa e le cellule stesse possono immagazzinare amido come fonte energetica di riserva.

I limiti precisi del regno delle Piante, per quanto riguarda gli organismi inferiori e in particolare unicellulari, sono stati oggetto di valutazioni in parte discordanti. Inizialmente, il regno delle Piante (più esattamente il regno Vegetale, vedi sotto) comprendeva anche organismi eterotrofi (come gli animali) come i Funghi, e tutti i batteri e archeobatteri. Successivamente, le Piante vennero ristrette ai soli organismi autotrofi pluricellulari, rimandando tutti gli organismi unicellulari anche autotrofi al regno dei Protisti.

Oggi prevale la tendenza a riportare nel regno delle Piante gli organismi unicellulari autotrofi, purché eucarioti. Ciò si applica in particolare alle alghe verdi, tradizionalmente incluse nei Protisti; esse farebbero parte del regno delle Piante, perché hanno cellule con le pareti di cellulosa, contengono lo stesso tipo di clorofilla delle piante terrestri e producono amido con la fotosintesi.

Vi sono anche altre posizioni, come quella degli studiosi che considerano ancora oggi le Piante un gruppo tassonomico ben circoscritto, dal quale ribadiscono l'esclusione delle alghe. Ancora più controversa è la collocazione delle alghe rosse o Rodofite, che hanno una parentela meno stretta delle alghe verdi con le piante superiori. Rimangono unanimemente esclusi i procarioti capaci di fotosintesi, in particolare il gruppo delle alghe azzurre (più correttamente chiamate Cianobatteri).

Per la loro semplicità strutturale e la stretta vicinanza filogenetica, le alghe verdi vengono considerate antenate delle piante terrestri. Secondo questa ipotesi, circa 400 milioni di anni fa alcune alghe verdi d'acqua dolce (le Caroficee o le Carofite secondo i diversi inquadramenti tassonomici), facevano capolino sulle rive dei laghi esposte per breve tempo all'aria. Queste sottili fasce verdi intorno alle zone d'acqua erano l'unica vegetazione sulla terraferma, allora completamente deserta.

Evoluzione

L'evoluzione delle piante ha portato a livelli crescenti di complessità, dalle prime stuoie algali, attraverso briofite, licopodi, felci alle complesse gimnosperme e angiosperme di oggi. Le piante di tutti questi gruppi continuano a prosperare, specialmente negli ambienti in cui si sono evolute.

I procarioti si formarono sulla terra 1.200 milioni di anni fa, ma solo nel periodo Ordoviciano, circa 450 milioni di anni fa, apparvero le piante terrestri. Tuttavia, nuove prove dallo studio dei rapporti degli isotopi del carbonio nelle rocce precambriane hanno suggerito che piante fotosintetiche complesse si siano sviluppate sulla terra oltre 1000 mya. Per più di un secolo si è ipotizzato che gli antenati delle piante terrestri si siano evoluti in ambienti acquatici e poi adattati a una vita sulla terra, un'idea solitamente accreditata al botanico Frederick Orpen Bower nel suo libro del 1908 The Origin of a Land Flora. Una recente visione alternativa, supportata da prove genetiche, è che si siano evolute da alghe unicellulari terrestri, e che anche l'antenato comune delle alghe rosse e verdi e le alghe d'acqua dolce unicellulari glaucofite, abbiano avuto origine in un ambiente terrestre in acqua dolce biofilm o stuoie microbiche. Le piante terrestri primitive iniziarono a diversificarsi nel tardo periodo siluriano, circa 420 milioni di anni fa , ei risultati della loro diversificazione sono visualizzati in notevole dettaglio in un primo assemblaggio fossile devoniano dalla selce di Rhynie. Questa selce ha conservato le prime piante nei dettagli cellulari, pietrificate nelle sorgenti vulcaniche. Entro la metà del periodo devoniano la maggior parte delle caratteristiche riconosciute nelle piante oggi sono presenti, comprese le radici, le foglie e il legno secondario, e nel tardo periodo devoniano i semi si erano evoluti. Le piante del tardo devoniano avevano così raggiunto un grado di sofisticazione che consentiva loro di formare foreste di alberi ad alto fusto. L'innovazione evolutiva è continuata nel periodo carbonifero e geologico successivo ed è in corso oggi. La maggior parte dei gruppi vegetali sono rimasti relativamente indenni dall'evento di estinzione del Permo-Triassico, sebbene le strutture delle comunità siano cambiate. Questo potrebbe aver preparato la scena per l'evoluzione delle piante da fiore nel Triassico (~ 200 milioni di anni fa), esplosa nel Cretaceo e nel Terziario. L'ultimo grande gruppo di piante ad evolversi sono state le erbe, che sono diventate importanti a metà del Terziario, da circa 40 milioni di anni fa. Le erbe, così come molti altri gruppi, hanno sviluppato nuovi meccanismi di metabolismo per sopravvivere alla bassa CO2e le condizioni calde e secche dei tropici negli ultimi 10 milioni di anni.

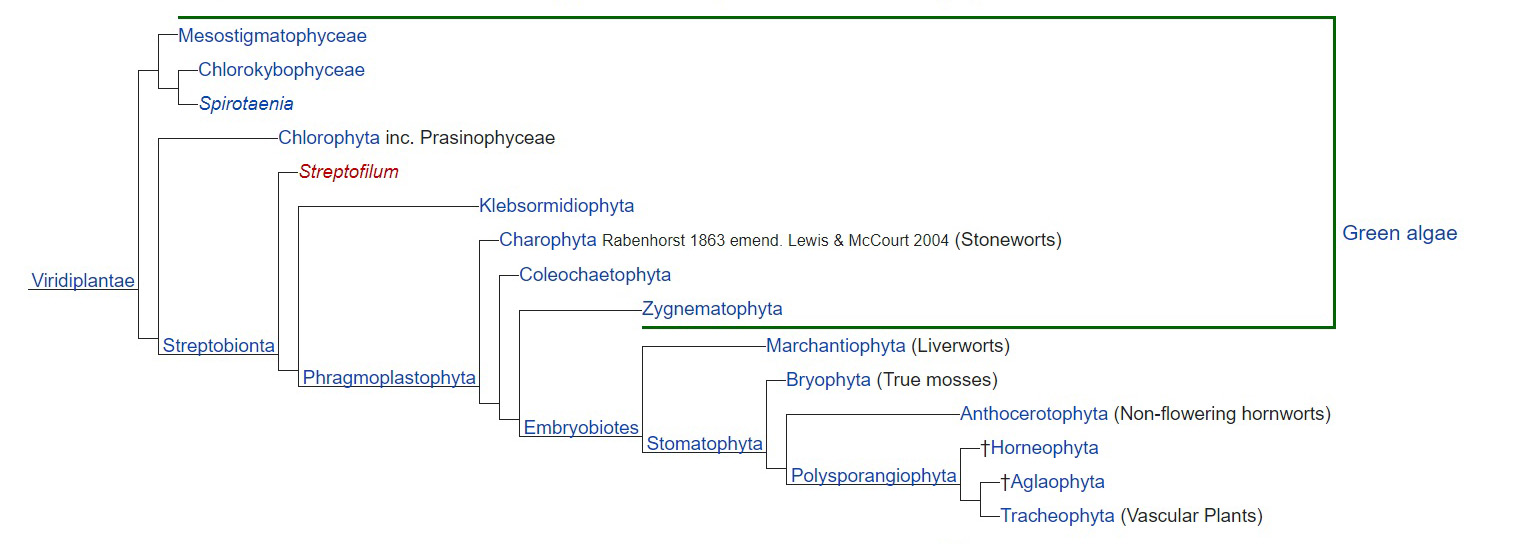

Un albero filogenetico di Plantae proposto nel 1997, dopo Kenrick e Crane, è il seguente, con modifiche alla Pteridophyta da Smith et al. Le Prasinophyceae sono un assemblaggio parafiletico di lignaggi di alghe verdi divergenti precoci, ma sono trattati come un gruppo al di fuori della Chlorophyta: autori successivi non hanno seguito questo suggerimento.

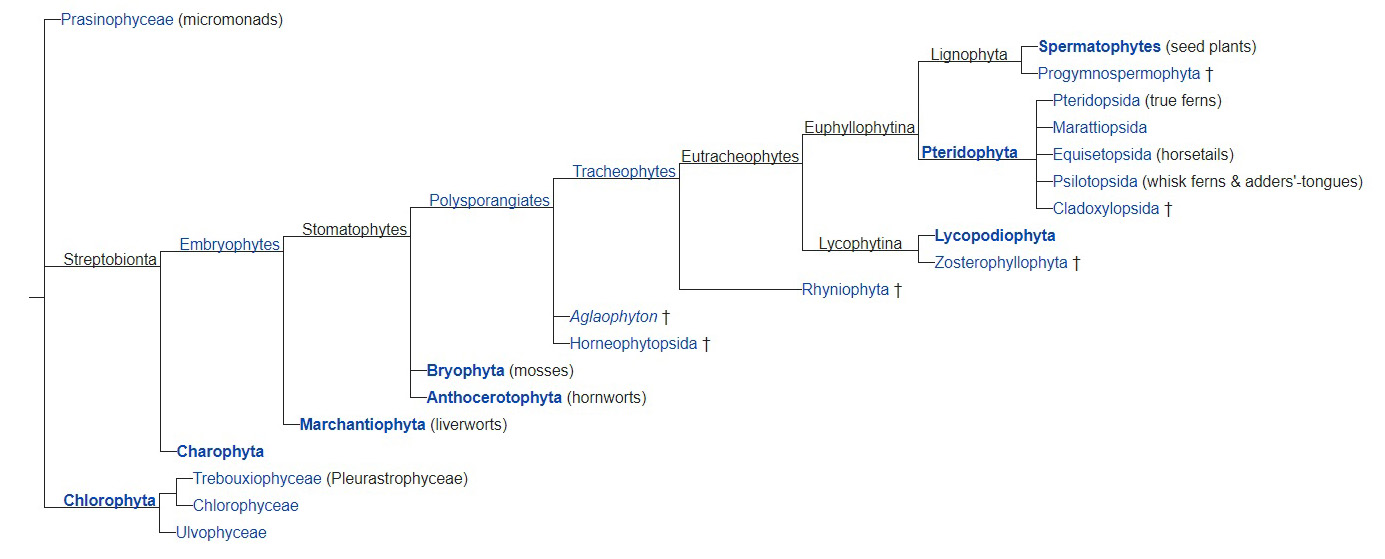

Una classificazione proposta più recente segue Leliaert et al., 2011 e modificato con Silar, 2016 per i cladi di alghe verdi e Novíkov e Barabaš-Krasni 2015 per il clade delle piante terrestri. Si noti che le Prasinophyceae sono qui collocate all'interno della Chlorophyta.

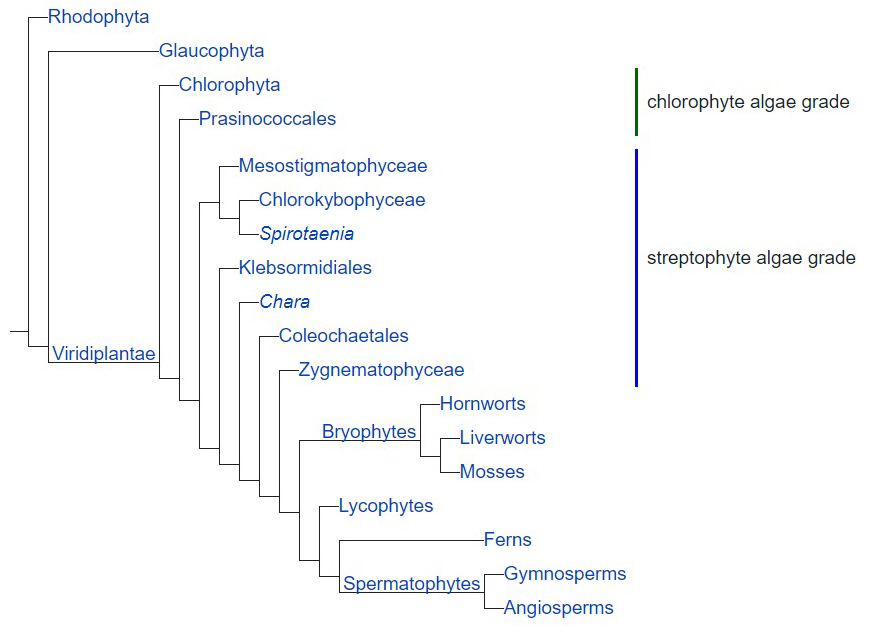

Successivamente, è stata proposta una filogenesi basata su genomi e trascrittomi di 1.153 specie di piante. Il posizionamento di gruppi algali è supportato da filogenesi basate sui genomi delle Mesostigmatophyceae e Chlorokybophyceae che sono state sequenziate da allora. La classificazione di Bryophyta è supportata sia da Puttick et al. 2018, e da filogenesi che coinvolgono i genomi di Hornwort che da allora sono stati sequenziati.

Sistematica

A partire dal XVII secolo, le piante venivano incluse nel più vasto – ed allora poco conosciuto – Regno Vegetale, che comprendeva anche tutti i tipi di alghe, i funghi, i batteri e i licheni. Dal XX secolo, con l'avanzare delle conoscenze scientifiche, i funghi, biochimicamente e filogeneticamente molto più affini agli animali, vennero ascritti a un separato regno tassonomico, i batteri si ripartirono nei due regni, o meglio divisioni eubatteri e archeobatteri, i licheni vennero riconosciuti come organismi modulari formati dalla simbiosi di un'alga e di un fungo, mentre le alghe della prima classificazione vennero disperse: la maggior parte di quelle microscopiche comprese nelle piante, mentre molte altre, a seconda dei gruppi, divise in ambiti tassonomici differenziati e tuttora in parte controversi.

Nel corso della complessa storia della tassonomia delle piante, i continui cambiamenti apportati dai botanici sistematici hanno così generato diversi raggruppamenti, spesso basati su distinzioni morfologiche e riproduttive. Anche se molti di essi sono ufficialmente in disuso, questi gruppi rimangono tuttora utilizzati in botanica perché offrono una rapida comprensione delle differenze mostrate dagli organismi vegetali, a seguito di una diversa complessità tracciata dal cammino evolutivo.

Con l'avvento della filogenesi molecolare, molti gruppi inizialmente considerati monofiletici come le Bryophyta, le Gimnosperme o le Charophyta, sono stati suddivisi in linee separate risultando così parafiletici. La più recente e comprensiva analisi molecolare basata sull'uso di molti marcatori ottenuti dal trascrittoma, tecnica conosciuta come filogenomica o filotrascrittomica ha individuato un forte supporto per la monofilia delle Bryophyta (muschi ed epatiche) e delle Gimnospermee, ma ha anche confermato la parafilia delle Carophyta, rappresentate nel cladogramma sottostante da solo due linee. Una di queste, le Zygnemataceae, sono risultate essere il sister group delle Embryophyta, le piante terrestri.

Ecologia

La fotosintesi condotta dalle piante e dalle alghe è la principale fonte di energia e di materia organica (la fitomassa) in quasi tutti gli ecosistemi. Questo processo portò ad un radicale cambiamento della composizione dell'atmosfera originaria, causato da un incremento della quantità di ossigeno, che ora ne occupa il 21% del volume. Ciò permise lo sviluppo degli organismi aerobi ed in seguito l'approdo della vita nell'ambiente sub-aereo. Grazie all'autotrofia, le piante sono i produttori primari negli ecosistemi terrestri, formando la base della catena alimentare, da cui dipende l'esistenza degli animali e degli altri organismi eterotrofi.

Le specie vegetali svolgono un'importante funzione all'interno del ciclo dell'acqua (evapotraspirazione) e di altri cicli biogeochimici. Alcune piante si sono coevolute con batteri azotofissatori, essenziali per il ciclo dell'azoto. Inoltre, lo sviluppo radicale ha un ben determinato ruolo nell'evoluzione del suolo (pedogenesi) e, assieme alle chiome che formano il manto vegetale, nel prevenire la sua erosione.

Le piante sono anche gli organismi dominanti i vari biomi terrestri, i cui nomi derivano proprio dal tipo di vegetazione caratteristica. Numerosi animali si sono coevoluti con le piante, assumendo entrambi forme e comportamenti specializzati a favorire un'associazione mutualistica che, a volte, diviene così stretta da legare le due specie letteralmente per la "vita", perché la scomparsa di una particolare pianta provoca l'immediata estinzione della specie animale simbiotica e viceversa. Mentre le piante offrono tane, siti per la riproduzione e cibo in quantità, alcuni animali, detti pronubi, favoriscono l'impollinazione dei fiori; altri la dispersione dei semi. Le mirmecofite sono piante coevolutesi con le formiche, che le difendono dagli erbivori o da piante competitrici e le fertilizzano con i loro rifiuti organici, in cambio di una casa e, non sempre, di cibo.

Oltre che con i batteri e gli animali, le piante instaurano frequentemente simbiosi con delle specie fungine tramite le radici, formando un'associazione definita micorriza: i funghi aiutano la pianta per l'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti presenti nel suolo; la pianta offre in cambio i carboidrati prodotti con la fotosintesi. Altre specie ospitano al loro interno dei funghi endofitici che proteggono la pianta dagli erbivori mediante la produzione di tossine. Nelle Orchidacee, i semi sono privi o carenti di endosperma e la germinazione non può avvenire senza l'ausilio di un fungo specifico.

Reattivita delle piante

Come tutti gli esseri viventi le piante possono essere sensibili a molecole perché le loro cellule sono dotate di recettori di tali sostanze; usano questi recettori, per esempio, per ricevere informazioni dall'ambiente. Se le cellule delle radici captano la presenza di nutrienti come azoto e fosforo, la crescita delle radici si rivolge verso la direzione degli elementi. Le piante sono anche in grado di reagire in tempo reale a uno stimolo meccanico. Le piante carnivore hanno questa caratteristica.

Ad esempio la dionea ha sulle foglie-trappola dei peli sensibili che rilevano la presenza degli insetti e che consentono alle trappole di chiudersi immediatamente, impiegando meno di un secondo, e la Mimosa pudica ritrae le foglie se toccata. Le piante individuano la luce grazie a molecole presenti sulle foglie (come i fitocromi) che agiscono da recettori. Diverse specie di piante sono in grado di percepire l'umidità del terreno, la gravità, la CO2 (anidride carbonica) o altri composti chimici. Come difesa passiva usano centinaia di molecole, quali l'acido salicilico, la morfina, la nicotina e la caffeina. Queste molecole rendono la pianta poco appetibile o velenosa.

L'emissione di alcune molecole si verificano in caso di predazione; ad esempio l'artemisia, se ferita, emette dei composti chimici che fanno reagire le piante vicine. Il tabacco, cotone o fagiolo del Perù, quando sono attaccati da insetti, producono molecole che attirano altri insetti predatori che le liberano dai loro aggressori. Le piante usano i filamenti (miceli) dei funghi che vivono in simbiosi con le radici, scambiandosi segnali chimici, formando una rete molto più vasta di quella delle sole radici.

Già Charles Darwin aveva supposto, nel suo The power of movement in plants (1880), che le radici potevano essere considerate sede di fenomeni di elaborazione dell'informazione delle piante. Ogni segmento delle radichette ha una funzione particolare quando si addentra nel terreno. È in grado di percepire le condizioni ambientali e produce e propaga segnali elettrici. La mimosa è anche in grado di memorizzare localmente eventi passati. Dopo alcuni di questi colpi innocui smette di chiudere le foglie, mostrando il fenomeno dell'abituazione.

Suoni

Da evidenze emerse sullo studio di piante di pomodoro, tabacco ed altre, è emerso che ogni pianta emette suoni acuti quando viene sottoposta a stress, nell'ordine di -65dbspl tra i 20 khz ed i 100 khz e che quindi il suono emesso è piuttosto forte e può essere udito da diversi metri di distanza in parte da umani, altri animali, insetti ed altre piante. Questi suoni sono stati registrati da un team diretto da Itzhak Khait al Tel Aviv University in Israele, e sottoposti ad un programma di intelligenza artificiale che è riuscito a predire dal solo ascolto del suono emesso anche in mezzo a rumori ambientali, lo stato della pianta come secca, recisa o intatta. Quando la pianta è intatta ed in salute emette pochissimi suoni praticamente trascurabili e spesso neanche rilevabili, praticamente resta in silenzio, mentre quando è sottoposta a stress l'ultrasuono è netto, rilevabile ed acuto. L'emissione dei suoni viene prodotta per cavitazione, la produzione di piccole bolle all'interno delle piante stressate. Alcune piante sono più "loquaci" di altre, ad esempio il "lamento" del pomodoro è il triplo più frequente del tabacco, ed anche le "motivazioni" sono differenti, ad esempio alcune piante fanno più rumore se hanno poca acqua piuttosto che vengano danneggiate.

Animali come gli umani possono sentire, solo se in perfetta salute, una parte dei suoni emessi dalle piante, mentre altri mammiferi come i pipistrelli, ad esempio, sono in grado di udire chiaramente tutto lo spettro dei suoni emessi, e quindi si ipotizza che per loro una foresta sia troppo rumorosa per dormirci, o che insetti come le falene che allo stesso modo sentono perfettamente tutto il range di emissioni sonore delle piante, preferiscano deporre le uova su alberi in salute e quindi più silenziosi. Forse alcune leggende su questo tema, come l'urlo straziante che emette la Mandragora quando viene estratta, ha una base di verità poiché forse qualcuno può effettivamente sentire il forte suono molto acuto e fastidioso, e probabilmente molti animali domestici lo sentono bene e chiaramente.

Come applicazione, questa scoperta apre le porte alla progettazione di sistemi ed algoritmi di intelligenza artificiale nelle coltivazioni, che provvedano ad irrigare le piante quando esse lo chiedano.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|