CC BY-SA 3.0

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=238934

Le Bryophyta (Schimper) o Muschi sono un gruppo di embriofite prive di tessuto vascolare. Si tratta del gruppo più diversificato tra piante non vascolari, con circa 24.000 specie.

Le briofite sono generalmente prive di tessuti vascolari lignificati: l'assorbimento ed il trasporto dell'acqua e dei soluti necessari avviene generalmente per capillarità e interessa tutta la superficie della pianta. In alcune specie sono presenti dei cordoni di cellule con funzione conduttrice: queste strutture non sono molto efficaci e sono prive di funzione di sostegno. La mancanza di un sistema di conduzione impedisce lo sviluppo in altezza: le briofite sono piante di dimensioni piuttosto ridotte e con crescita generalmente orizzontale.

I particolari adattamenti sviluppati dalle briofite sia a livello vegetativo che a livello riproduttivo sono di grande interesse per comprendere lo studio dell'evoluzione delle piante terrestri. Le briofite, che sembrano derivare dalle alghe verdi, sono suddivise in tre gruppi: Anthocerotopsida (o antoceri), Hepatopsida (o epatiche) e Bryopsida (o muschi).

Caratteristiche

Differiscono dalle piante vascolari perché mancano di strutture vascolari completamente differenziate e lignificate. L'assorbimento e il trasporto dell'acqua e dei soluti avvengono soprattutto per capillarità e interessano tutta la superficie della pianta. In alcune specie sono presenti delle strutture (idroidi e leptoidi) omologhi dei tessuti vascolari xilema e floema ma comunque mai lignificati (quindi privi di funzione di sostegno) e meno efficaci nel trasporto idrico.

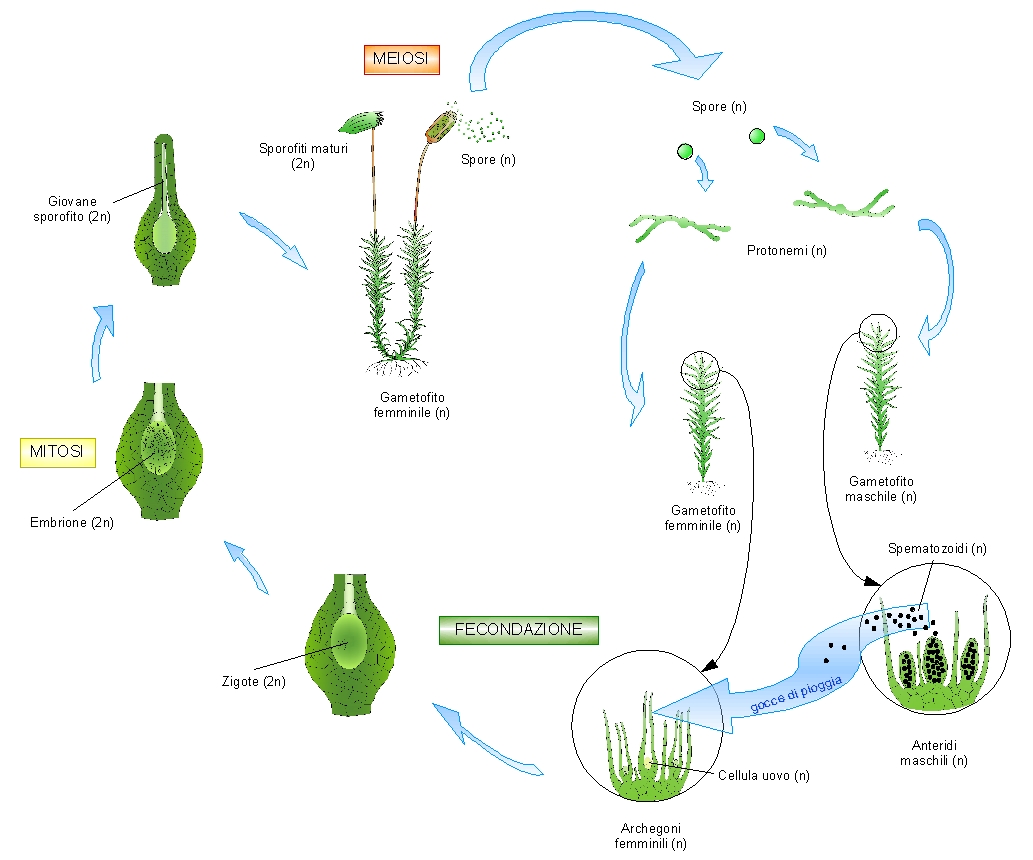

Il ciclo ontogenetico è aplodiplonte con prevalenza gametofitica. Lo sporofito non è autonomo ma vive a spese del gametofito fotosintetizzante. Da una spora unicellulare aploide (meiospora) si sviluppa il protonema, con dimensioni diverse a seconda delle specie. Sul protonema, aploide, si formano delle gemme da cui si sviluppano i gametofiti che a maturità portano i gametangi (archegoni e anteridi) che contengono rispettivamente i gameti femminili e maschili. Grazie alla presenza di acqua i gameti maschili raggiungono il gamete femminile rimasto all'interno dell'archegonio. Qui avviene la gamia con conseguente sviluppo dell'embrione diploide. Dall'embrione, contenuto e nutrito nell'archegonio (che fa parte del gametofito) si sviluppa lo sporofito adulto di norma non autonomo. Sullo sporofito, all'interno dello sporangio, avviene la meiosi, con dimezzamento del numero cromosomico, e si originano le meiospore.

Ecologia e distribuzione

Requisito fondamentale per la crescita delle briofite è quindi la presenza di acqua o comunque di condizioni di umidità per lunghi periodi. Per la crescita le briofite necessitano inoltre di un substrato di crescita relativamente stabile, di un'adeguata esposizione al sole e di un range di temperature favorevole. Molte briofite riescono a sopravvivere a periodi di siccità o congelamento attraverso un meccanismo non ancora chiaramente compreso.

Il substrato di crescita preferito è rappresentato dal terreno, dove spesso le briofite crescono sui resti di loro precedenti generazioni o di altre piante; altri substrati comuni sono le rocce nude e gli ambienti acquatici. Alcune briofite crescono su resti di animali in decomposizione, sulla superficie delle foglie, nelle saline, alla base di ciottoli di quarzo o in ambienti ricchi di rame.

I modelli di distribuzione delle briofite sono simili a quelle delle piante vascolari. Alcune specie sono cosmopolite, molte crescono in zone limitate. Le briofite sono distribuite in tutto il mondo: uniche eccezioni le regioni aride, dove però possono crescere in microambienti umidi, e gli ambienti con acqua salata. Alcune briofite vivono nella zona intertidale. Le briofite sono più abbondanti nelle regioni con clima costantemente umido regioni tropicali e subtropicali; nelle regioni artiche o alpine si possono formare tappeti molto estesi che influenzano la tipologia di vegetazione e le sue dinamiche.

Le Briofite presentano anche un inizio della cutinizzazione per limitare la traspirazione (stomi).

Sono importanti per la colonizzazione di nuovi ambienti, molto resistenti (reviviscenti). Le forme più conosciute sono i muschi.

La mancanza di tessuti di trasporto limita le dimensioni delle briofite: l'altezza è inferiore nella maggior parte delle specie a 6 centimetri. La più grande briofita conosciuta è un muschio dell'Australia e della Nuova Zelanda: Dawsonia superba. Questa specie raggiunge i 75 centimetri di altezza. Le più piccole briofite hanno invece dimensioni inferiori al millimetro.

Di Fabiocarboni - Opera propria

, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=3671664

Riproduzione sessuata e ciclo vitale

La fase dominante del ciclo vitale delle briofite è rappresentata dal gametofito. Questo è in grado di svolgere la fotosintesi clorofilliana ed è quindi indipendente da un punto di vista nutrizionale. Lo sporofito può invece essere fotosintetico o meno: in ogni caso è sempre dipendente dal gametofito e rimane stabilmente attaccato ad esso.

Lo sporofito produce per meiosi delle spore unicellulari aploidi (meiospore). Queste spore possono restare quiescenti per lungo tempo prima in attesa delle condizioni ottimali per la germinazione. Al momento della germinazione dalle spore si sviluppa una struttura filamentosa e scarsamente differenziata detta protonema. Successivamente dal protonema si sviluppa il gametofito adulto. Sul gametofito sono presenti delle strutture piliformi, uni- o pluricellulari, dette rizoidi. La funzione dei rizoidi è quella di ancorare il gametofilo al substrato. In molte specie i gametofiti sono micorrizzati[6].

Sul gametofito si differenziano gli organi sessuali o gametangi. Il gametangio femminile è detto archegonio mentre quello maschile è chiamato anteridio. Esistono briofite omotalliche o monoiche e briofite eterotalliche o dioiche. Nelle prime i gametofiti portano archegoni e anteridi sullo stesso individuo; nelle seconde esistono individui che portano l'archegoni ed altre che portano gli anteridi.

Nell'archegonio è contenuta una sola cellula uovo. L'archegonio ha la forma di un fiasco, con un collo allungato ed una base rigonfia detta ventre: è in questa parte che è conservata la cellula uovo.

Nell'anteridio sono prodotti un grande numero di gameti maschili dotati di due flagelli. Alla maturità, i gameti maschili sono liberati e, sfruttando un velo d'acqua, raggiungono l'archegonio, attratti da stimoli di natura chimica. La necessità della presenza di un velo d'acqua per consentire la sopravvivenza del gamete maschile fuori dell'anteridio e durante il suo percorso fino all'archegonio è uno dei fattori che limitano la diffusione delle briofite ad ambienti umidi. Una volta giunti all'archegonio, i gameti maschili penetrano al suo interno attraverso il collo: il loro ingresso determina la produzione di una sostanza gelatinosa. Questa sostanza permette l'arrivo del gamete maschile nel ventre, dove ha luogo la fecondazione.

Lo zigote risultante dalla fecondazione ed il successivo embrione crescono nell'archegonio. Dall'embrione si sviluppa quindi lo sporofito adulto. Questo è generalmente formato da un piede, da una seta e da una capsula.

Il piede è una struttura inserita nel ventre dell'archegonio: la sua funzione è quella di permettere il passaggio delle sostanze nutrienti dal gametofito allo sporofito. La seta è un peduncolo non ramificato che consente lo sviluppo in altezza dello sporofito. La capsula è costituita essenzialmente dallo sporangio: al suo interno si formano spore aploidi. Nei muschi la capsula può contenere qualche milione di spore. A maturità la capsula si apre con meccanismi a controllo generalmente igroscopico rilasciando le spore da cui avrà inizio la successiva generazione.

Di alcune specie di briofite non si conosce lo sporofito: si tratta probabilmente di specie che hanno perso la capacità di riprodursi per via sessuata.

Limiti

Nelle briofite ogni gametofito è aploide: ogni anno forma quindi gameti con corredo genetico sempre identico. Nelle briofite omotalliche è molto probabile inoltre che i gameti maschili fecondino archegoni del medesimo gametofito generando sporofiti omozigotici. Queste condizioni determinano una grande limitazione nella possibilità di insorgenza di nuovi caratteri: in questi casi l'unica possibilità di comparsa di nuovi caratteri è legata a mutazioni spontanee.

Riproduzione asessuata

Le briofite possono riprodursi anche per via asessuata (o agamica) per frammentazione del tallo o attraverso le gemme. Queste ultime sono contenute, in alcune specie, in apposite strutture a forma di piccola scodella disposte sulla superficie del gametofito

.Classificazione

La classificazione tradizionale include il gruppo delle briofite nella divisione Bryophyta, che viene suddivisa in tre classi: Bryopsida, Marcanthiopsida ed Anthocerotopsida.

- I muschi (Bryopsida), con oltre 10.000 specie, sono il gruppo di briofite più diffuso. Hanno tallo cormoide con fusticino e foglioline spesso pluristratificate. Eubrydae: Capsula con anulus, presenza di lignina nel peristoma (nell'opercoli), specie molto diffuse.

- Andreaeobrydae: Seta di origine gametofitica

- Sphagnobrydae: Gli sfagni, praticamente immortali (la parte inferiore si degrada per dare poi nei secoli torba e carbonato-fossile); il protonema è laminare, non c'è il peristoma.

- Le epatiche (Marchantiopsida), comprendono circa 7.000 specie, a distribuzione cosmopolita con predilezione per gli ambienti umidi. Mancano del protonema, hanno rizoidi unicellulari, capsula più semplice senza columella, tra le meiospore sviluppo degli elateri per favorire la dispersione delle spore. Marchantiales: Producono propaguli per riproduzione vegetativa, gametangi sollevati ad ombrellino, dorsoventrali.

- Sphaerocarpales: eterotallico eteromorfo, laminare.

- Jungermanniales: Foglioline, tallo cormoide.

- Le antocerote (Anthocerotopsida) comprendono un centinaio di specie. Hanno tallo rugoso gametifitico, formato da sottili lamine, gametofito con cloroplasto e stomi, con piede che fora lo sporofito, non completamente autonomo. Da cui si pensa abbiano avuto origine le felci con Rhyniophyte estinte nel Siluriano. Quindi che siano l'anello di congiunzione con le piante vascolari superiori, perché si pensa all'ipotesi che il suo sporofito abbia potuto vivere indipendentemente dal gamentofito e che sia poi avvenuta l'inversione del ciclo aplodiplonte a fovore dello sporofito sul gametofito, come nella maggior parte delle piante vascolari superiori a partire dalle appunto dalle felci.

Di Michael Becker - taken by Michael Becker,

CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=238934

Di BerndH - Opera propria, CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=11400695

Di Copyright by Curtis Clark, licensed as noted

Photography by Curtis Clark

CC BY-SA 2.5,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=923847

Di Dawid Skalec, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=35620085

Di Kristian Peters

-- Fabelfroh 07:45, 5 September 2007 (UTC)

- photographed by Kristian Peters,

CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=2686028

Pubblico dominio,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=85253

>

CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=347636