Gli insetti o entomi (nome scientifico Insecta Linnaeus, 1758), sono una classe di animali appartenenti al grande phylum degli Arthropoda. Questa classe rappresenta il più grande tra i raggruppamenti di animali che popolano la Terra, annoverando oltre un milione di specie, pari ai cinque sesti dell'intero regno animale.

Si ritiene che siano tra i più antichi colonizzatori delle terre emerse in quanto fossili di insetti rinvenuti risalgono al Devoniano. L'eterogeneità nella morfologia, nell'anatomia, nella biologia e nell'etologia ha conferito agli insetti, da oltre 300 milioni di anni, un ruolo di primo piano nella colonizzazione della Terra, in qualsiasi ambiente in cui vi sia sostanza organica, con manifestazioni di una notevole capacità di competizione.

Gli insetti, di conseguenza, sono organismi che, in positivo o in negativo, hanno una stretta relazione con l'Uomo e le sue attività, fino a condizionarne, più o meno direttamente, l'economia, l'alimentazione, le abitudini e la salute.

La biodiversità degli insetti è in diminuzione.

Morfologia

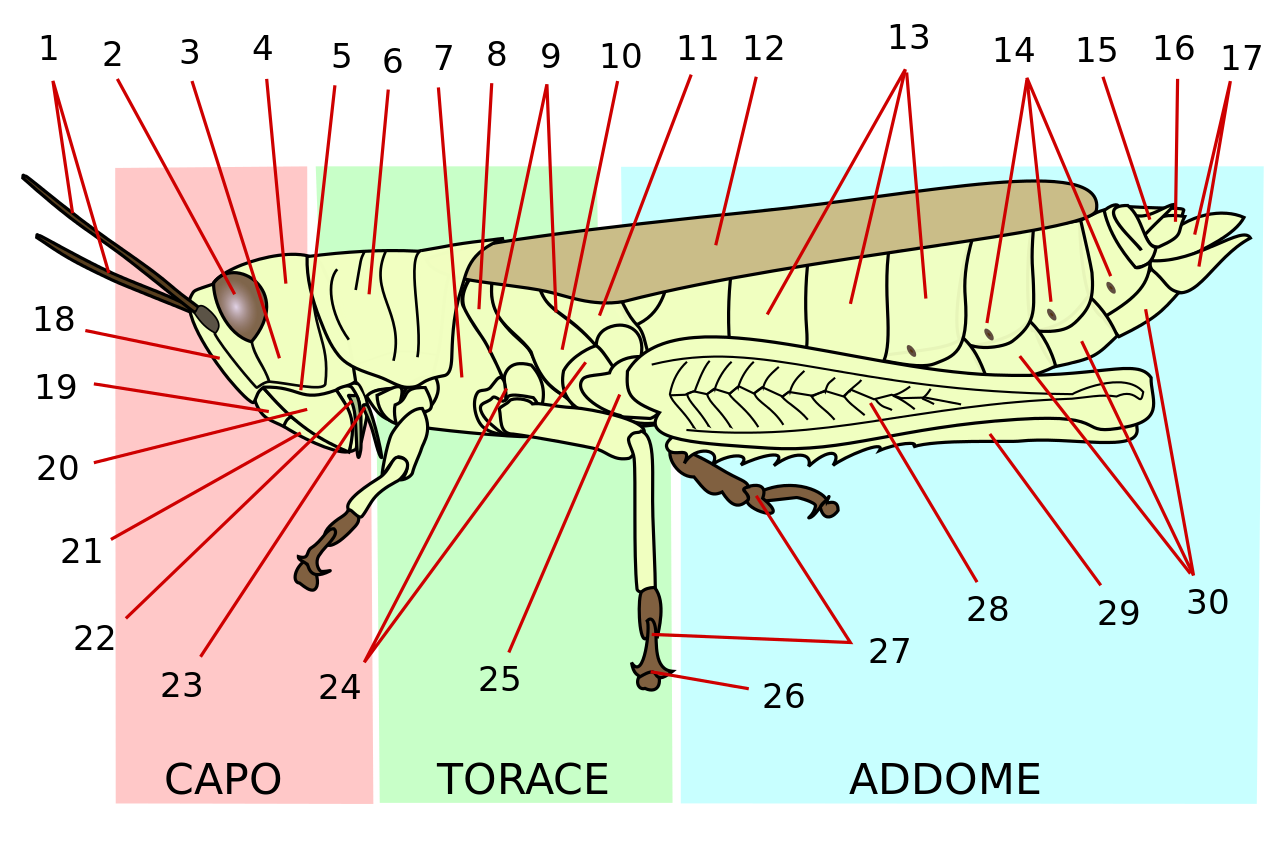

femmina di Orthoptera Caelifera

Caratteri generali

2. Occhio composto

3. Gena o guancia

4. Occipite

5. Peristoma

6. Pronoto

7. Mesoepisterno

8. Mesoepimero

9. Solco pleurale

10. Metaepisterno

11. Metaepimero

12. Ala anteriore

13. Urotergo

14. Stigma

15. Cerco

16. Lamina sottoanale

17. Ovopositore

18. Fronte

19. Clipeo

20. Mandibola

21. Labbro superiore (labrum}

22. Mascella

23. Labbro inferiore (labium)

24. Coxa

25. Trocantere

26. Tarso

27. Unghie e arolio

28. Femore

29. Tibia

30. Urosterno

Gli Insetti devono il loro nome alla struttura metamerica del corpo. La metameria degli Insetti è di tipo eteronomo: il corpo, infatti, è generalmente suddiviso in tre regioni morfologiche distinte, denominate capo, torace e addome, alle quali sono associate appendici, quali le antenne, le zampe e le ali. Le regioni morfologiche sono dette genericamente tagmi.

L'intero corpo è racchiuso in un esoscheletro, formato da sostanze organiche che gli conferiscono una specifica robustezza. Sono presenti tratti di discontinuità in cui il tegumento, da rigido, diventa membranoso. In tal modo corpo e appendici risultano suddivisi in unità, denominate genericamente segmenti, oppure somiti (se riferite al corpo) o articoli (se riferite alle appendici).

La forma, le dimensioni e l'aspetto generale del corpo sono di estrema variabilità: molti Imenotteri Tricogrammatidi hanno dimensioni dell'ordine dei due decimi di millimetro e, comunque, raramente superano il millimetro di lunghezza. Al contrario, il corpo del Coleottero Scarabeide Dynastes hercules può raggiungere i 17 cm di lunghezza e il Lepidottero Saturnide Attacus atlas, ritenuta la farfalla più grande del mondo, ha un'apertura alare che supera i 25 cm Le forme variano moltissimo, comprendendo anche quelle involute dei Rincoti Coccidi, dove può scomparire del tutto la differenziazione delle regioni morfologiche e delle appendici del corpo, ad eccezione dell'apparato boccale.

Esoscheletro

Il sostegno e l'attacco dei muscoli, negli insetti, è assicurato da uno scheletro esterno che svolge anche la funzione di tegumento. L'esoscheletro è composto da più strati, organizzati in una membrana basale, un epitelio semplice (epidermide) e uno strato inerte, rigido e pluristratificato (cuticola). Da quest'ultima derivano le principali proprietà dell'esoscheletro; alla sua composizione partecipano macromolecole organiche che conferiscono rigidità, robustezza, impermeabilità, elasticità, flessibilità. Lo spessore della cuticola non è uniforme, ma s'interrompe in corrispondenza delle articolazioni, sostituita da un tessuto membranoso, e delle suture. Queste sono linee di minore resistenza che separano le porzioni di esoscheletro vero e proprio (scleriti). Le aree membranose garantiscono la flessibilità e il movimento, le suture conferiscono una minore resistenza che permette lo svolgersi della muta.

La superficie dell'esoscheletro è spesso disseminata di peli, setole, squame e sculture, talvolta essenziali ai fini tassonomici.

Capo

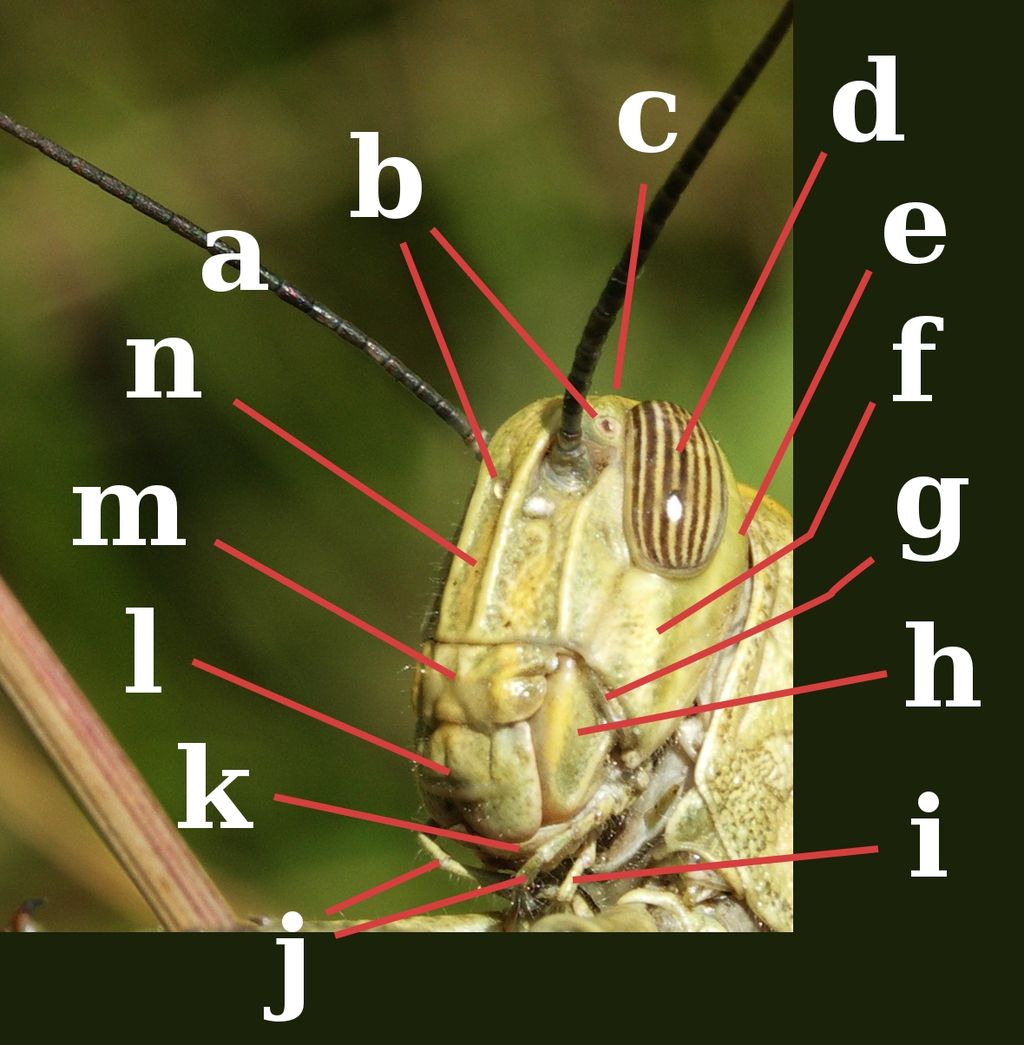

b: ocelli

c: vertice

d: occhio composto

e: occipite

f: gena

g: pleurostoma

h: mandibola

i: palpo labiale

j: palpi mascellari

k: mascella

l: labbro superiore

m: clipeo

n: fronte

Il capo è la regione composta dai primi sei somiti che si fondono in una struttura in cui si perde l'originaria metameria. I primi tre somiti formano il procefalo, i successivi tre lo gnatocefalo. L'esoscheletro forma una capsula che presenta due aperture, il peristoma e il foro occipitale. Il primo delimita l'apertura boccale, il secondo collega il capo al torace.

Le strutture cefaliche esterne hanno due funzioni prevalenti: la percezione di stimoli sensoriali e la prima fase dell'alimentazione (presa, elaborazione e ingestione dell'alimento). Tali strutture comprendono in genere un paio di antenne, i due occhi composti, 2 o 3 ocelli e, infine, le appendici dell'apparato boccale.

Le antenne sono organi a prevalente funzione sensoriale, di varia forma e sviluppo, costituite da un numero variabile di articoli, detti antennomeri, più o meno differenziati. Gli occhi composti sono strutture complesse deputate alla percezione visiva, formate dall'aggregazione di unità elementari dette ommatidi. Gli ocelli sono occhi rudimentali, assenti in alcuni gruppi sistematici, essenziali per la percezione dell'orientamento negli Insetti volatori.

Gli gnatiti sono appendici che si articolano al peristoma. Sono rappresentati, in senso dorso-ventrale, da un paio di mandibole, un paio di mascelle e il labbro inferiore (labium). Anteriormente l'apertura boccale è delimitata dal labbro superiore (labrum) che, pur concorrendo a formare l'apparato boccale, è in realtà derivato dal primo somite del procefalo. La cavità orale, delimitata dalle appendici boccali, è suddivisa in due parti, una dorsale e una ventrale, dalla prefaringe. Sulle mascelle e sul labbro inferiore si inseriscono in genere i palpi, organi pluriarticolati deputati alla percezione di stimoli sensoriali.

L'apparato boccale tipico è quello masticatore, adatto alla presa di alimenti solidi e ad una loro triturazione. Molti gruppi sistematici presentano tuttavia modificazioni anatomiche, morfologiche e funzionali che lo adattano ad altre funzioni. Si parla allora di apparato pungente-succhiante, succhiante, lambente-succhiante.

Torace

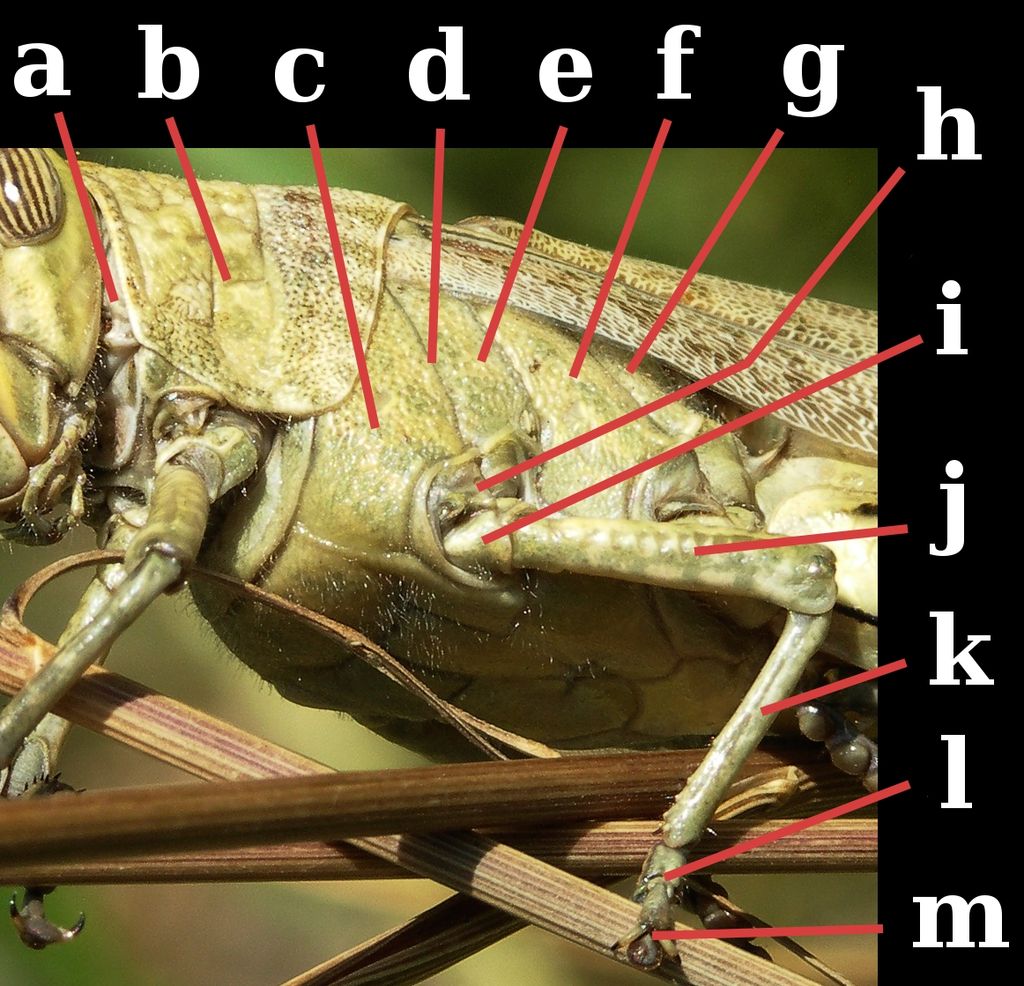

b: pronoto

c: mesoepisterno

d: sutura pleurale

e: mesoepimero

f: metaepisterno

g: metaepimero

h: coxa

i: trocantere

j: femore

k: tibia

l: tarso

m: pretarso

Il torace deriva dall'accostamento di tre somiti ed è principalmente sede degli organi motori. È distinto in pro-, meso- e metatorace. L'esoscheletro di ogni segmento è riconducibile ad un anello formato dall'organizzazione di quattro aree:

- una dorsale, detta tergo, tergite o noto;

- due laterali, dette pleure;

- una ventrale, detta sterno o sternite.

Nella terminologia si usa specificare contemporaneamente il segmento toracico e l'area a cui si fa riferimento: ad esempio, i tergiti dei tre segmenti sono denominati rispettivamente pronoto, mesonoto, metanoto; denominazioni analoghe si usano per indicare gli sterniti, le pleure e, spesso, le appendici e i singoli scleriti.

La morfologia del tergite, delle pleure e dello sterno può essere relativamente semplice oppure complicarsi per la presenza di linee di sutura, in particolare nel secondo e terzo segmento delle forme alate. Differenze marcate esistono anche nello sviluppo relativo dei tre segmenti: le forme attere hanno un protorace abbastanza sviluppato e una sostanziale omogeneità dei tre segmenti; le forme alate hanno invece un protorace poco sviluppato e gli altri segmenti toracici molto sviluppati in relazione al ruolo svolto dalle rispettive ali. Le strutture più complesse si rinvengono nei Ditteri, nei quali il mesotorace ha uno sviluppo preponderante rispetto agli altri segmenti, e negli Imenotteri Apocriti, dove alla costituzione del torace partecipa anche una parte del I urite, formando il quarto segmento toracico (propodeo).

Nella generalità degli Insetti è presente una coppia di zampe per ogni segmento toracico, che secondariamente possono ridursi o scomparire. La presenza di tre coppie di zampe toraciche si rileva in genere anche nelle forme giovanili. In alcune larve sono presenti anche organi di locomozione addominali (pseudozampe), in altre possono invece essere atrofiche o mancare del tutto. Sono appendici libere e pluriarticolate, formate da coxa (o anca), trocantere, femore, tarso, pretarso e unghie. Il tarso è a sua volta suddiviso in più articoli detti tarsomeri e il pretarso è nascosto nell'ultimo tarsomero. Sul pretarso si articolano le unghie, che consentono l'adesione a superfici scabrose, e altri organi con forme e funzioni specifiche. La funzione primaria delle zampe è quella locomotoria; in tal caso le zampe sono dette cursorie oppure ambulatorie. Adattamenti morfologici e anatomici sono spesso finalizzati a funzioni come il nuoto, la predazione, lo scavo, il salto.

Le ali sono presenti, nello stadio adulto e come carattere primario, in tutti gli Insetti ad eccezione degli Apterygota. È frequente il meiotterismo secondario, con riduzione evolutiva delle ali fino alla completa scomparsa (atterismo). Sono portate dal mesotorace e dal metatorace. Morfologicamente sono espansioni laterali dell'esoscheletro del torace e strutturalmente sono costituite da due lamine sovrapposte: una dorsale, in continuità con il tergite, una ventrale, in continuità con le pleure. Nella maggior parte degli Insetti la continuità è interrotta da un sistema di articolazioni composto da tre scleriti pterali e due scleriti toracici differenziati dalle pleure. Le ali degli Insetti sono prive di muscoli intrinseci e il movimento si deve all'azione di muscoli dislocati nel torace. L'ala è percorsa da condotti, detti nervature o vene, in cui passano l'emolinfa, nervi e trachee. Il decorso delle nervature è un importante elemento di determinazione tassonomica in alcuni ordini.

La morfologia alare varia molto secondo il gruppo sistematico. In generale sono membranose, talora sono più o meno sclerificate. Le anteriori hanno spesso uno sviluppo maggiore e possono essere presenti specifici organi di collegamento per la sincronizzazione del movimento. La superficie alare è distinta in tre regioni, dette rispettivamente remigante, anale e jugale; la prima ha il maggiore sviluppo e la maggiore robustezza. La funzione primaria è quella del volo, tuttavia gli adattamenti possono alterare questa funzione fino a farla perdere del tutto a favore di altre finalità, trasformando le ali in organi di protezione, regolazione dell'equilibrio, ecc.

Addome

b: femore

c: tibia

d: urotergo

e: urosterno

f: cerco

g: ovopositore

L'addome è la regione morfologica in cui hanno sede gli organi della riproduzione. Di consistenza più delicata rispetto al torace, è composto di 11 segmenti, detti uriti, ma l'urite XI è atrofico o rudimentale. Nei gruppi sistematici più evoluti, in ogni modo, il numero di uriti tende a ridursi per involuzione o modificazione degli ultimi.

Ogni urite ha una forma riconducibile a quella di un anello in cui si distinguono quattro aree: una dorsale (urotergo), una ventrale (urosterno) e due membranose laterali, a volte sclerificate per espansione dello sclerite ventrale o di quello dorsale. Gli uriti sono articolati tra loro dalla membrana intersegmentale, una struttura elastica e flessibile, che permette la dilatazione della regione e una certa mobilità.

Le appendici addominali sono in genere poco evidenti in confronto a quelle toraciche e cefaliche. Nella maggior parte degli insetti sono presenti gli organi genitali esterni (gonapofisi o armature genitali): nei maschi è presente l'organo copulatore, formato da espansioni del IX urosterno; nelle femmine l'ovopositore, formato da espansioni del VIII e IX urosterno. L'ovopositore può raggiungere anche un notevole sviluppo in alcuni gruppi sistematici; talora si trasforma in aculeo e diventa uno strumento di offesa e difesa; in altri può essere del tutto assente e la funzione viene svolta da altre strutture che prendono la denominazione di ovopositore di sostituzione.

Altre appendici diffuse in molti Insetti sono i cerci, inseriti ai lati dell'ultimo urite. Rudimentali o assenti negli ordini meno evoluti, in alcuni gruppi sistematici possono raggiungere un notevole sviluppo. Nelle larve sono spesso presenti processi che svolgono varie funzioni. Le più diffuse sono le pseudozampe delle larve eruciformi.