Struttura della conchiglia nei molluschi

Nei Molluschi la conchiglia ha forma varia a seconda delle Classi. È composta da costituenti inorganici come il carbonato di calcio (CaCO3) o il fosfato di calcio (Ca3(PO4)2) che gli animali estraggono dall'acqua di mare e che vengono integrati da sostanze organiche (solitamente un insieme di proteine complesse secrete dal mantello). Nelle specie del benthos, che vivono nelle sabbie o nei fanghi del fondo, oppure fissate a dei supporti, e che quindi non hanno mobilità o ne hanno pochissima, la conchiglia contiene l'animale come una sorta di scatola durissima; nelle specie che hanno riacquistato una certa mobilità o che sono invece passate alla vita pelagica, la conchiglia è una struttura della quale, evolutivamente parlando, gli animali tendono a liberarsi e spesso in questi animali essa si presenta ridotta o scomparsa.

Ad esempio, nei Gasteropodi Opistobranchia,

- Cefalaspidei e Thecosomata sono dotati i conchiglia completa

- questa si riduce negli Anaspidei e nei Sacoglossi

- diviene interna nei Notaspidei

- scompare negli Acoclidiacei e Nudibranchia

Quando il mantello si riduce, essa scompare, quando la conchiglia è interna il mantello è ripiegato su sé stesso e l'avvolge.

La conchiglia compare già nella larva (veliger) e si accresce per la regolare e periodica aggiunta di nuovi tratti in corrispondenza del suo margine libero dove si osservano numerose strie di accrescimento. La struttura della conchiglia varia notevolmente dai Poliplacofori a quella delle altre classi e, insieme ad altri caratteri, consente di definire nei Molluschi due linee evolutive a cui si fanno corrispondere due subphylum:

Anfineuri (Poliplacofori e Solenogastri)

nei quali la conchiglia è costituita da 2 strati, quello superiore fatto di conchiolina calcificata e quello interno di solo carbonato di calcio.

Conchiferi (tutte le altre classi)

Nei Conchiferi, la conchiglia è costituita da 3 strati fondamentali:

- periostraco, strato esterno, di aspetto corneo costituito da conchiolina (un complesso di proteine che è diverso dal collagene e dalla cheratina) secreta da ghiandole situate ai margini del mantello e che viene deposta al margine via via che la conchiglia si accresce

I due strati sottostanti formano l'ostraco

- strato prismatico, intermedio e spesso formato da più strati secondari, anch'esso secreto dal margine del mantello. È costituito da prismi di carbonato di calcio circondati da una membranucola di conchiolina;

- strato interno o madreperlaceo, che viene secreto da tutta la superficie del mantello ed è formato da lamelle parallele di carbonato di calcio.

Questo schema, però, può presentare numerose varianti ed il materiale calcareo può essere, a seconda della specie, aragonite o calcite o entrambi. Alcuni molluschi possono presentare anche chitina.

La conchiglia nelle varie classi di molluschi

Classe Poliplacofori

conchiglia metamerica, dorsale, di forma ovale, costituita da 8 piastre embricate ed articolate tra loro sono incluse nel mantello, il quale si estende fino al margine dell'animale formando il perinoto, un lembo cuticolarizzato che circonda e collega le piastre e ne permette l'articolazione data la sua flessibilità.

Classe Monoplacofori

conchiglia di un solo pezzo a scudo conico con l'apice (umbone) leggermente incurvato, inizialmente a scudo conico e successivamente avvolto a spirale su sé stesso; alcuni hanno perduto la conchiglia

Classe Solenogastri:

scomparsa della conchiglia e aspetto vermiforme. solenogastri (Solenogastres) sono una piccola classe di molluschi epibentonici, privi di conchiglia. Il corpo spesso è appiattito con aspetto vermiforme. La loro caratteristica principale è il solco ventrale con piede allungato e ridotto in larghezza, con cui si muovono. La cavità palleale è priva di cteni.

Classe Scafopodi:

conchiglia a zanna di elefante. Essi sono caratterizzati da un corpo simmetrico e il sacco dei visceri allungato, leggermente incurvato ma senza avvolgimento a spirale. Il mantello e la conchiglia sono cilindrici o tubulari con l'apertura basale più ampia e quella terminale più piccola; il piede è allungato e cilindrico. Dall'apertura basale della conchiglia, insieme al piede, sporge un ciuffo di cirri filiformi (captacoli) che terminano a clava; essi sono portati da due lobi cutanei e fungono da organi tattili o adesivi. La bocca è munita di radula, di mascelle e ghiandole. Il tubo digerente è distinto in un esofago, uno stomaco in cui sbocca l'epatopancreas e in un intestino che termina nella cavità del mantello. Le branchie sono assenti e la respirazione è cutanea. Il cuore è rudimentale, privo di atrio. Mancano vasi e la circolazione è puramente lacunare. Vi sono due reni privi di nefrostoma e non connessi con la cavità pericardica. Il sistema nervoso comprende gangli cerebrali, boccali, plurali, pedali e viscerali. Mancano occhi e tentacoli, ma sono presenti statocisti e organi gustativi. I cirri portano cellule sensitive. La larva assomiglia alla trocofora.

I rappresentanti di questa classe sono tutti marini: vivono col piede affondato nel fango e con l'apertura della conchiglia rivolta verso l'alto. Si nutrono prevalentemente di Foraminiferi. Gli Scafopodi hanno sessi separati; la gonade unica si unisce al rene destro e per mezzo di questo i gameti vengono versati nella cavità del mantello.

sezionata normalmente alla columella

in cui si vede l'avvolgimento a spirale logaritmica.

Evoluzione della conchiglia nei gasteropodi

Questi animali possiedono una conchiglia costituita da un solo pezzo, inizialmente a forma di scudo conico e successivamente avvolto a spirale su sé stesso; alcuni forme hanno perduto la conchiglia o questa rimane in forma vestigiale. Si pensa che Gasteropodi e Monoplacofori derivino da una comune forma ancestrale, e che, nei Gasteropodi, in seguito all'accrescimento verso l'alto della massa corporea, si sia prodotta una conchiglia conica sempre più alta (come di nota nei Protogasteropodi fossili). Divenendo troppo alta la conchiglia (e la parte terminale dei visceri) tende a flettersi e ad avvolgersi su sé stessa a forma di spirale piana; se la flessione è laterale la spira tende a turbare la simmetria bilaterale ed a squilibrare l'animale che, per compensare questo inconveniente, tende a torcersi con tutta la parte del corpo in via di accrescimento; di conseguenza, si forma una spirale conica, più efficiente, che ha sostituito la spirale piana. La spirale conica dà origine a conchiglie più compatte perché la spira porta al formarsi di un asse interno detto columella intorno al quale si sviluppa la stessa conchiglia.

Evoluzione della conchiglia nei Lamellibranchi

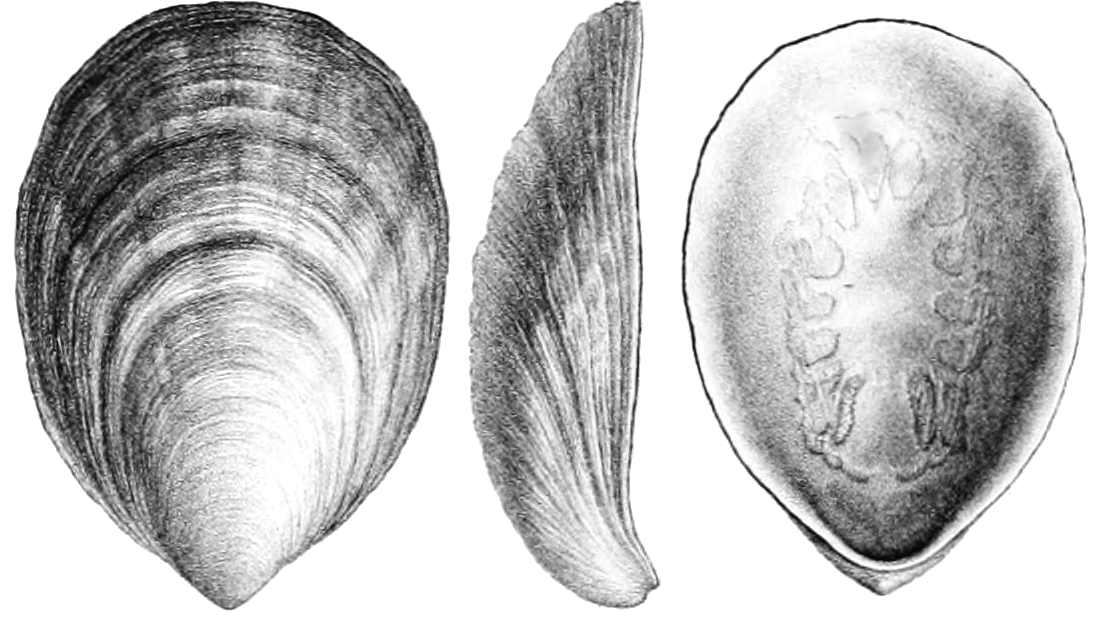

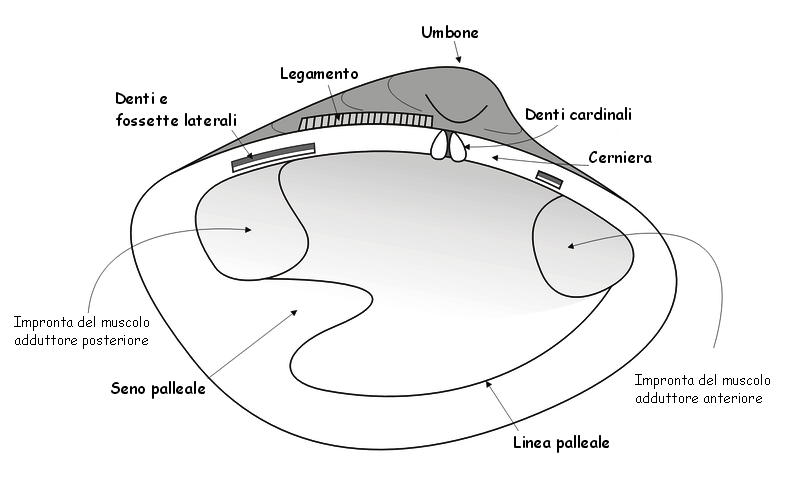

Sono detti anche Bivalvi o Pelecipodi. La conchiglia è bivalve e deriva dalla divisione longitudinale della primitiva conchiglia a scudo. Le due valve di sono sviluppate verso il basso in modo da racchiudere completamente il corpo dell'animale. Le due valve, una destra e l'altra sinistra, sono mantenute chiuse da muscoli adduttori e si articolano mediante una cerniera dorsale.

Le valve sono mantenute dal periostraco della linea dorsale mediana che, non essendo stato coinvolto nella separazione in due valve, si è ispessito e modificato divenendo un legamento elastico dorsalmente alla cerniera. Il legamento elastico tende a mantenere aperte le valve e quindi funge da antagonista dei muscoli adduttori. L'evoluzione della conchiglia interessa soprattutto la cerniera, molto rudimentale in alcuni Protobranchi e Filibranchi, in altre specie di questi gruppi si presenta costituita da una fila di dentelli eguali (cerniera tassodonte) o, negli Eulamellibranchi, da pochi dentelli e fossette di varia forma (cerniera eterodonte). Anche i muscoli adduttori hanno subito evoluzione, come si vede dalle loro impronte sulla superficie interna delle valve: nei Filibranchi la conchiglia è con un solo muscolo adduttore (monomiaria) oppure con due muscoli adduttori di grandezza diseguale (anisomiaria); negli Eulamellibranchi la conchiglia ha due muscoli adduttori eguali (isomiaria).

Sulla superficie interna delle valve vi è anche un'altra impronta (linea palleale) che corrisponde al margine ventrale del mantello. La parte apicale di ogni valva è detta umbone è rappresenta la parte della conchiglia presente fin dal veliger; l'umbone è spostato di più verso il margine anteriore della valva permettendo di distinguere la valva destra da quella sinistra.

Nei Lamellibranche che vivono profondamente infossati nei fondi sabbiosi o fangosi, i lobi del mantello vanano a formare sifoni molto lunghi che si scostano dalle valve della conchiglia; per questa ragione il margine del mantello non lascia una linea palliale intera sulle valve come avviene quando i sifoni sono brevi o quasi assenti (valve integripalliate), ma presenta una sinuosità posteriore (seno palliale) e la conchiglia è detta sinupalliata.

Evoluzione della conchiglia nei Cefalopodi

Nel Nautilus (Tetrabranchiati)

la conchiglia funziona come organo di galleggiamento. Fra il corpo dell'animale e l'estremità della conchiglia si viene a formare una camera colma di gas e via via che l'animale cresce e che la conchiglia si allunga e si allarga, seguendo il modello di una spirale logaritmica, si formano dei setti calcarei trasversali che separano sempre nuove camere ricolme di gas; l'animale occupa la camera più esterna, che si è formata per ultima, ma rimane collegato all'apice della conchiglia con un sottile cordone che attraversa i fori dei setti e che talvolta può essere contenuto in un tubo, il sifone.

Nei Decapodi:

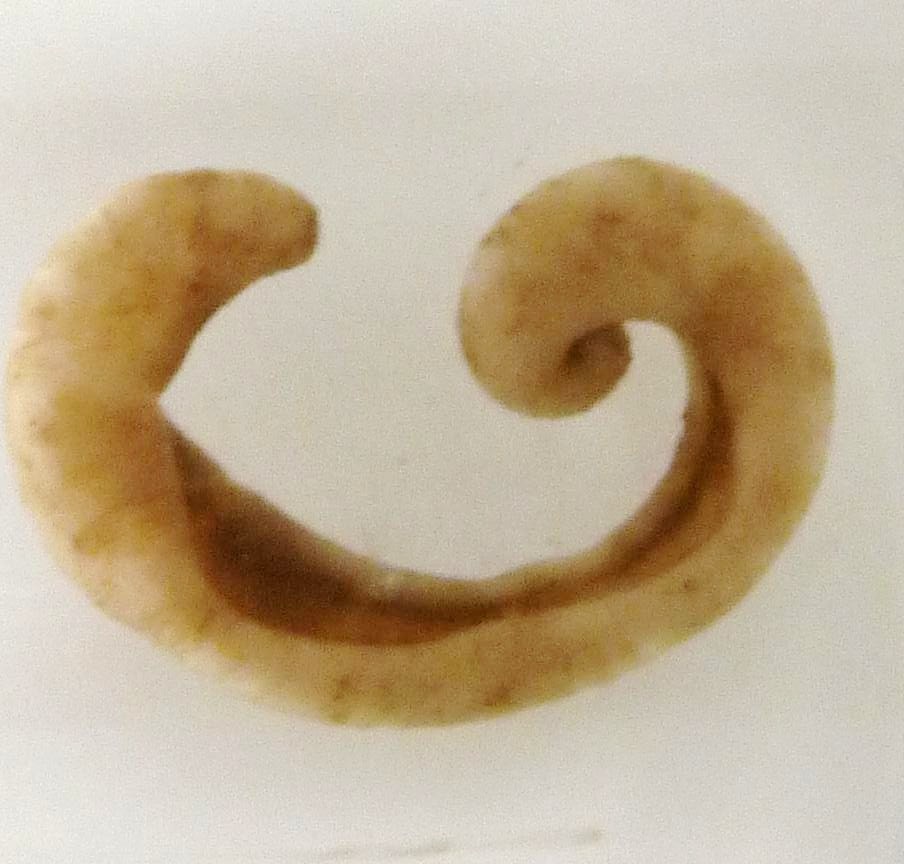

nei Teutoidei (a cui appartengono i calamari) la conchiglia, pur rimanendo dorsale, è divenuta completamente interna e tende a ridursi perdendo gradualmente il rostro (estremità apicale della conchiglia) ed anche il fragmocono (cioè la parte cava comprendente i setti), conservando alla fine solo il proostraco (cioè la parete dorsale della conchiglia). Nel calamaro (Loligo) il proostraco è il solo costituente della conchiglia; si presenta come un'esile lamina cornea dorsale detta gladio o penna e che è immersa nello spessore del mantello.

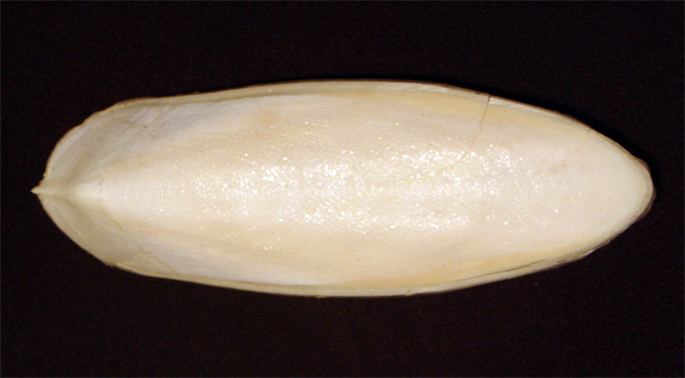

nei Sepioidei la conchiglia o si riduce al solo fragmocono diventando spiralata oppure presenta il rostro e la superficie ventrale fortemente regrediti mentre il fragmocono si presenta con setti numerosissimi e fortemente addossati gli uni agli altri, come in Sepia.

negli Ottopodi è perduta ogni traccia della conchiglia.

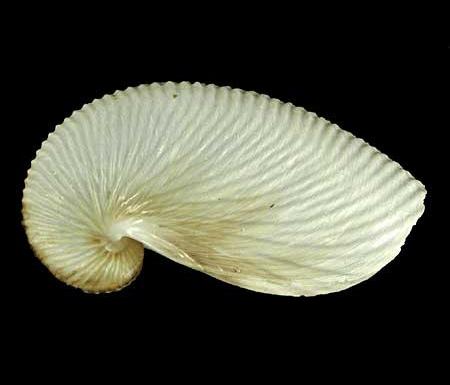

Nelle specie di Argonauta dei mari temperati la sola femmina secerne una conchiglia, grande 8–9 cm. che serve soltanto da involucro per proteggere le uova (conchiglia nidimentale o nicchio). Si tratta di una struttura monostratificata, semitrasparente, molto fragile con uno spessorre molto ridotto; ha forma di berretto frigio.

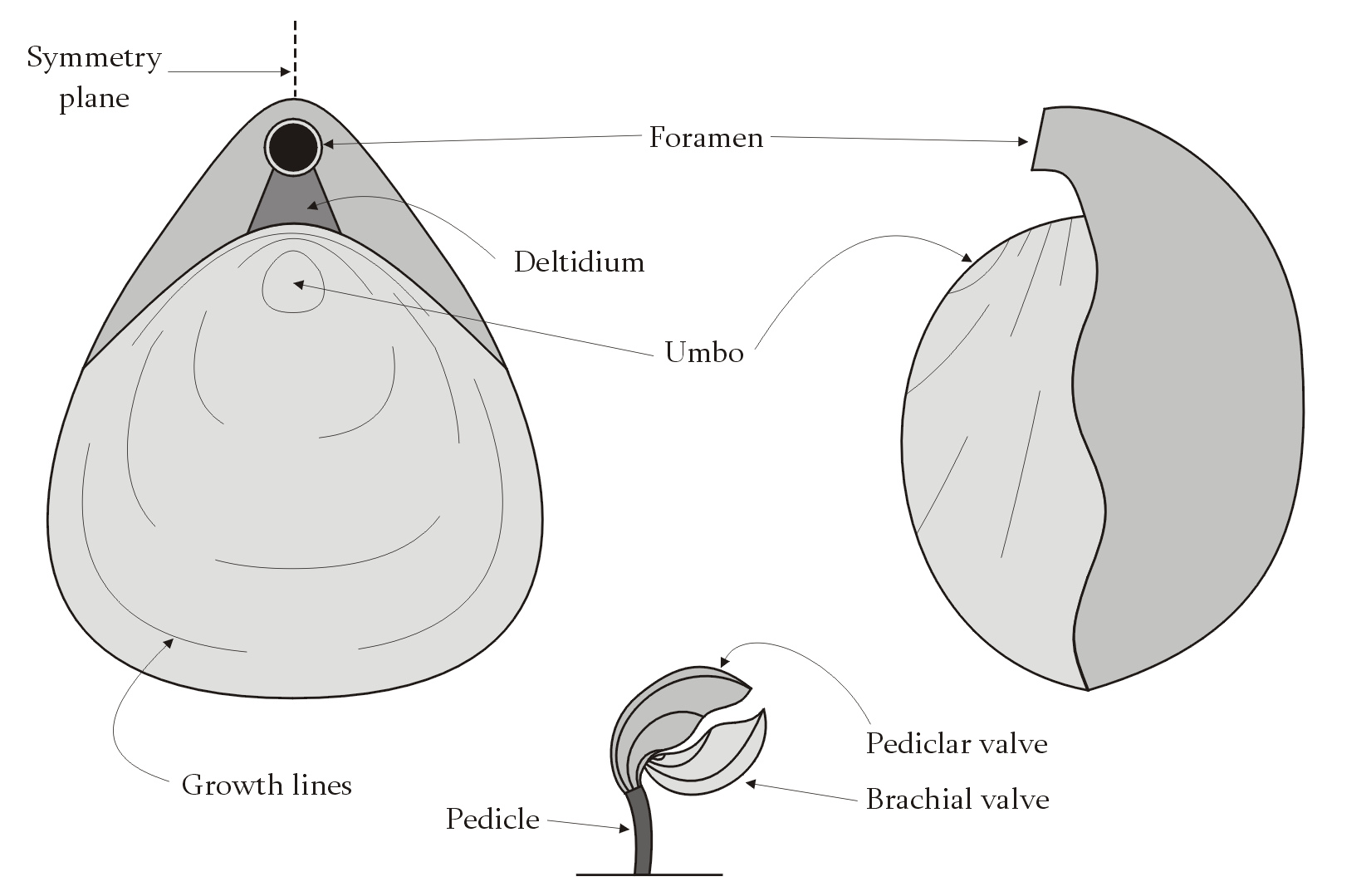

Il guscio dei brachiopodi

La conchiglia dei Brachiopodi detta guscio è una struttura bivalve. Va però specificato che, nonostante la somiglianza, la conchiglia dei Molluschi Bivalvi è formata da due valve laterali (dx e sx), mentre in quella dei Brachiopodi le due valve sono una dorsale e l'altra ventrale. Le due valve sono secrete dall'epiderma del mantello con quale restano in intimo contatto; possono essere uguali o disuguali (la più ampia è quella ventrale) e possono essere unite da muscoli che si estendono dall'un'all'altra valva (classi Linguliformea/Craniformea o Inarticolati) o da un sistema di denti e fossette alla loro estremità posteriore (classe Rhynchonelliformea o Articolati)[1][2]. Nei Rhynchonelliformea la valva dorsale presenta all'interno una complicata struttura scheletrica, il brachidio che serve a sostenere le braccia del lofoforo. Lo strato esterno (periostraco) è di sostanza organica, mentre il resto può essere costituito da chitina e fosfato di calcio (Linguliformea) o carbonato di calcio (Craniformea e Rhynchonelliformea).

usata come acquasantiera

Utilizzo

Le conchiglie sono state impiegate per molti scopi: gli uomini hanno usato le conchiglie come strumenti, strumenti musicali, contenitori, armi, soldi, decorazione, ecc.

Le popolazioni africane da circa 5.000 anni usano le conchiglie di Cypraea e Monetaria come moneta.

In Indonesia, i locali usano i bivalvi giganti (Tridacna gigas) come vasche da bagno per i bambini. Le stesse conchiglie sono anche utilizzate come fonti battesimali e acquasantiere in alcune chiese. Le conchiglie possono essere utilizzate anche come decoro per acquari oppure in una vetrina decorata. Spesso non viene utilizzata l'intera conchiglia ma da essa viene estratta la madreperla, utilizzata per fabbricare monili, gioielli, per intarsi. Vi sono poi lavorazioni raffinatissime di conchiglie per farne cammei di costo elevato.