Le alghe (dal latino Algae) afferiscono ad un raggruppamento, non appartenente ad un taxon sistematico, rappresentato da organismi di struttura semplice, autotrofi, unicellulari o pluricellulari, che producono energia chimica per fotosintesi, generando ossigeno e che non presentano una differenziazione in tessuti veri e propri. Nel corso del tempo, e nell'evoluzione della sistematizzazione scientifica dei viventi, all'interno di questo raggruppamento si sono venuti a trovare differenti gruppi sistematici aventi caratteristiche congruenti come la struttura molto semplice e non differenziata in tessuti e molto spesso la capacità fotosintetica. Le sole alghe verdi o clorofite, insieme alle embriofite, o piante terrestri, costituiscono il clade delle piante verdi, o viridiplantae.

Non tutte le alghe utilizzano per la fotosintesi la clorofilla a. Esse sono un gruppo molto vasto e diversificato di organismi autotrofi semplici, unicellulari e pluricellulari, come i kelp giganti che crescono fino a 65 metri di lunghezza. La maggior parte sono fotosintetici come le piante, e "semplici" perché non hanno la cellula tipica delle piante terrestri e non si trovano strutture tissutali distinte.

Anche se i cianobatteri procarioti sono informalmente indicati come alghe blu-verdi, questo utilizzo non è ulteriormente corretto, alghe è un termine ora limitato solo a organismi eucarioti. Tutte le alghe vere devono avere un nucleo racchiuso in una membrana e plastidi legati in una o più membrane. Le alghe costituiscono quindi un gruppo parafiletico e polifiletico, in quanto non tutte discendono da un unico antenato comune, anche se i loro plastidi sembra che abbiano una origine unica.

Le alghe presentano una vasta gamma di strategie riproduttive, dal più semplice, la divisione cellulare asessuata a forme complesse di riproduzione sessuale.

Le alghe non hanno le varie strutture che caratterizzano le piante terrestri, come le foglioline (fillidi) delle briofite, i rizoidi delle piante non vascolari e le radici, foglie e altri organi che si trovano nelle tracheofite. Molti gruppi sono fototrofi, anche se alcuni contengono membri che sono mixotrofici. Alcune specie unicellulari dipendono interamente da fonti di energia differenti dalla luce e hanno un limitato o nessun apparato fotosintetico.

Quasi tutte le alghe hanno un apparato fotosintetico in definitiva derivato dai cianobatteri, e producono ossigeno come sottoprodotto della fotosintesi, a differenza di altri batteri fotosintetici come i solfobatteri viola e verdi. Alghe filamentose fossili dal bacino di Vindhya sono state datate a 1,6-1,7 miliardi di anni fa.

Le "alghe azzurre" e le vere alghe

Pur nell'ambiguità del termine, in passato venivano considerate alghe anche le cosiddette "cianoficee" o "alghe azzurre", organismi unicellulari (che tuttavia possono unirsi in colonie) procarioti e autotrofi, oggi più correttamente inserite nel taxon dei cianobatteri facenti parte del regno (e dominio) Bacteria.

Le vere alghe sono perciò quelle eucariotiche, che appartengono tradizionalmente al regno dei protisti e che possono essere sia unicellulari sia pluricellulari. Tale raggruppamento è però sicuramente parafiletico o polifiletico: le alghe sono quindi state recentemente separate in vari gruppi di eucarioti, sebbene tale tassonomia sia ancora assai incerta e vari in modo considerevole da autore ad autore.

Caratteristiche comuni

In generale si può dire che un'alga rappresenta un grado, più che un raggruppamento con valore tassonomico. Generalmente le alghe non hanno le strutture tipiche delle piante terrestri come i rizoidi nelle piante non vascolari e le foglie, radici e altri organi che sono tipici delle tracheofite e hanno solo pseudotessuti (talli), invece che veri tessuti distinti formati da cellule separate fra loro da setti trasversali.

Le alghe sono generalmente fotosintetiche, sebbene esistano forme sia autotrofe che eterotrofe e alcune alghe ora incluse nel clade Archaeplastida, come Chlamydomonas, siano state talvolta inserite tra i protozoi. Alcune alghe unicellulari dipendono unicamente da sorgenti di energia esterne e hanno un apparato fotosintetico limitato o assente.

Le strutture fotosintetiche delle alghe derivano primariamente o secondariamente dai cianobatteri e così producono ossigeno dalla fotosintesi, a differenza di batteri fotosintetici come i batteri solforosi.

Le alghe sono organismi strutturalmente molto semplici. Nella maggior parte dei casi hanno un ciclo vitale aploide, altre sono aplo-diplonti ? con un'alternanza di generazioni aploidi (sporofite) e diploidi (gametofite) ? e solo le alghe più evolute (come tipo le Bacillariophyta) hanno un ciclo diploide.

Nelle alghe l'embrione non è protetto da cellule di origine materna.

Morfologia

Nelle alghe la morfologia è varia si passa da organismi unicellulari a organismi pluricellulari. Si possono presentare come:

flagellate, costituite da una singola cellula flagellata (es. Euglena) o in colonia (es. Eudorina); rizopodiali, costituite da una sola cellula, priva di pareti rigide, si muove emettendo pseudopodi; capsali, costituite da cellule immobili, prive di parete, aggregate in piccole colonie avvolte da materiale gelatinoso; coccali, formate da una sola cellula, uninucleata, priva di flagelli, con parete rigida; sifonali o cenocitiche, formate da una sola cellula, con parete, plurinucleate anche di dimensioni notevoli; tricali, pluricellulari formate da cellule uninucleate, con tallo semplice o ramificato; sifonocladali, pluricellulari, con cellule plurinucleate; pseudoparenchimatiche, con tallo laminare originatosi per divisione delle cellule in un piano, con uno o due strati di cellule (es. Ulva lactuca).Usi

Alcune alghe vengono usate in erboristeria; tra queste possiamo ricordare il fuco, la quercia marina e la coda di pavone. Vengono impiegati anche alcuni cianobatteri (spirulina, klamath) con il nome di "micro-alghe".

L'agar agar, ricavato da varie specie di rodofite, è la fonte dell'agarosio utilizzato per le piastre di coltura microbiologiche.

Molte alghe vengono tra l'altro usate nella cucina vegana e in quella macrobiotica; tra queste sono di notevole importanza le seguenti: kombu, arame, dulse, hijiki, nori (quest'ultima usata per fare il famoso sushi), wakame. D'altra parte le alghe vantano una lunga tradizione di consumo alimentare anche nei paesi del nord Europa e lungo le fasce costiere mediterranee. In particolare in Italia è ancora viva la tradizione delle Zeppolelle di mare, frittelline preparate con l'alga verde lattuga di mare. Fino a 20 anni or sono nel catanese, in Sicilia, si raccoglieva l'alga "mauru" che veniva venduta in appositi chioschi e consumata cruda condita con limone.

Alcune alghe producono solfuro dimetile, una sostanza che condensa le particelle di vapore acqueo provocando la formazione di nubi e combattendo l'effetto serra.

Dalla fibra delle alghe è possibile ricavare della carta, che può essere realizzata senza uso di cloro. Il nome di questo prodotto è stato registrato come Shiro alga carta.

Dalle alghe brune è possibile estrarre, attraverso un processo chimico di micronizzazione a freddo, sostanze in grado di migliorare la nutrizione delle piante conosciute come Biostimolanti algali.

Classificazione tradizionale

Le alghe sono diffuse in tutti i mari e nei luoghi d'acqua dolce. Prima della comparsa delle classificazioni filogenetiche, si dividevano in nove Divisioni (suffisso -phyta) a seconda della conformazione e del tipo di pigmento fotosintetico utilizzato:

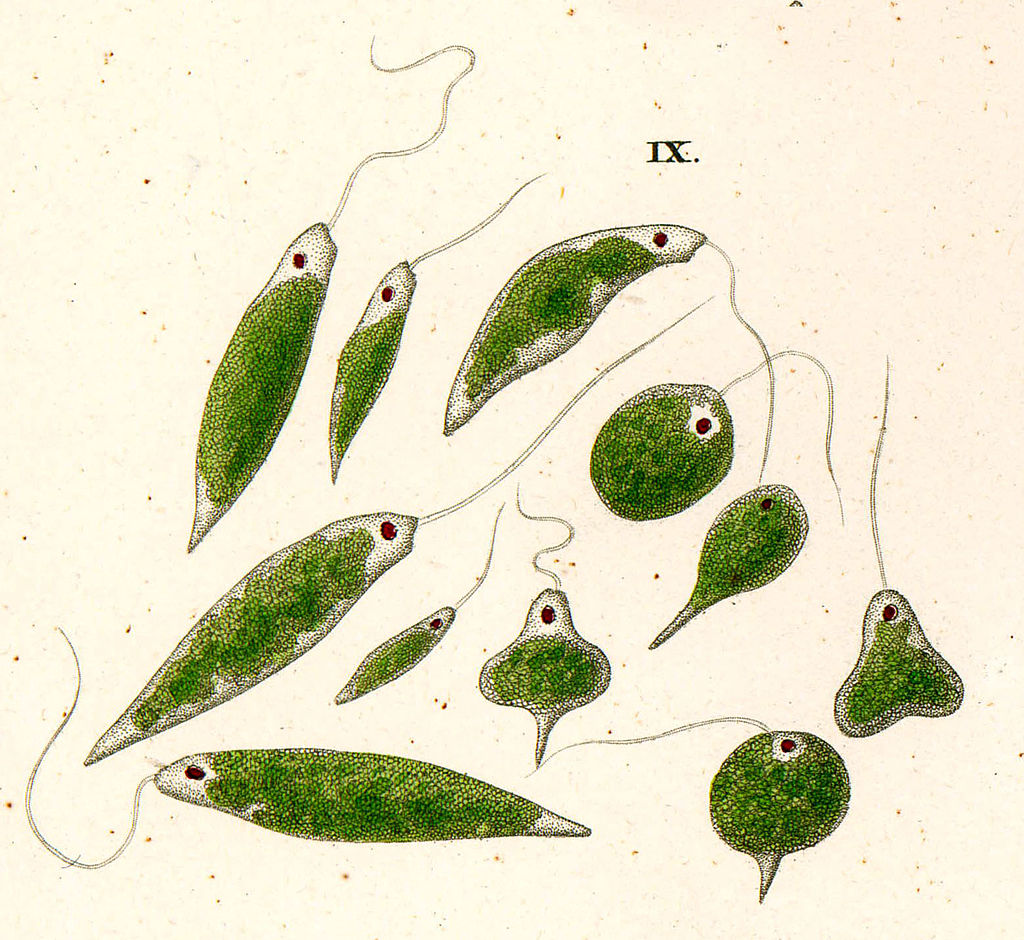

1. Euglenophyta (euglenoidi)

Gli euglenidi sono Chromisti per la maggior parte unicellulari. Il phylum comprende circa 800 specie estremamente eterogenee. Dei 36 generi conosciuti solo 11 contengono cloroplasti e sono in grado di fotosintetizzare.

Questi organismi contengono clorofilla a e b, carotenoidi come pigmenti accessori ma la sostanza di riserva è il paramylon, un polimero del glucosio e non il classico amido. Alcuni, come l'Euglena viridis sono mixotrofi, in grado di passare, in mancanza di luce, dalla nutrizione autotrofa a quella eterotrofa. Gli euglenidi non pigmentati mostrano fenomeni di fagocitosi e possono assorbire zuccheri e proteine attraverso la membrana.

Un'importante differenza rispetto agli organismi vegetali propriamente detti è la mancanza di una parete cellulare cellulosica; è presente uno strato di proteine con caratteristiche elastiche (periplasto).

Per muoversi usano i flagelli che sono di lunghezza differente e localizzati al polo anteriore della cellula. Hanno uno stigma o macchia oculare, il cui ruolo è di percezione unilaterale della luce ed è una modificazione strutturale e funzionale del cloroplasto; vicino ad esso, nelle specie d'acqua dolce, è presente un vacuolo contrattile che regola l'effetto dell'osmosi espellendo acqua.

2. Cryptophyta

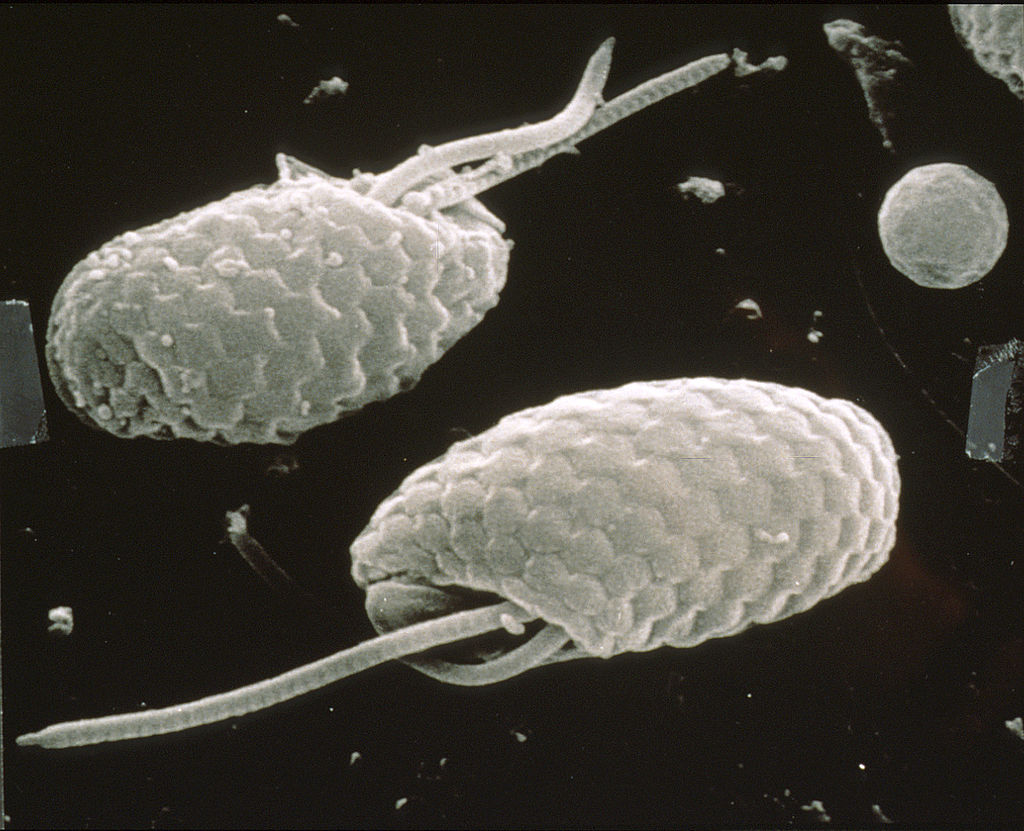

Cryptophytes are distinguished by the presence of characteristic extrusomes called ejectosomes or ejectisomes, which consist of two connected spiral ribbons held under tension. If the cells are irritated either by mechanical, chemical or light stress, they discharge, propelling the cell in a zig-zag course away from the disturbance. Large ejectosomes, visible under the light microscope, are associated with the pocket; smaller ones occur underneath the periplast, the cryptophyte-specific cell surrounding.

colonia sessile arborescente

cellule contenute in involucro campaniforme

3. Chrysophyta (alghe giallo-brune)

Chrysophytes lives mostly in freshwater, and are important for studies of food web dynamics in oligotrophic freshwater ecosystems, and for assessment of environmental degradation resulting from eutrophication and acid rain.

Chrysophytes contain the pigment fucoxanthin. Because of this, they were once considered to be a specialized form of cyanobacteria. Because many of these organisms had a silica capsule, they have a relatively complete fossil record, allowing modern biologists to confirm that they are, in fact, not derived from cyanobacteria, but rather an ancestor that did not possess the capability to photosynthesize. Many of the chrysophyta precursor fossils entirely lacked any type of photosynthesis-capable pigment. Most biologists believe that the chrysophytes obtained their ability to photosynthesize from an endosymbiotic relationship with fucoxanthin-containing cyanobacteria.

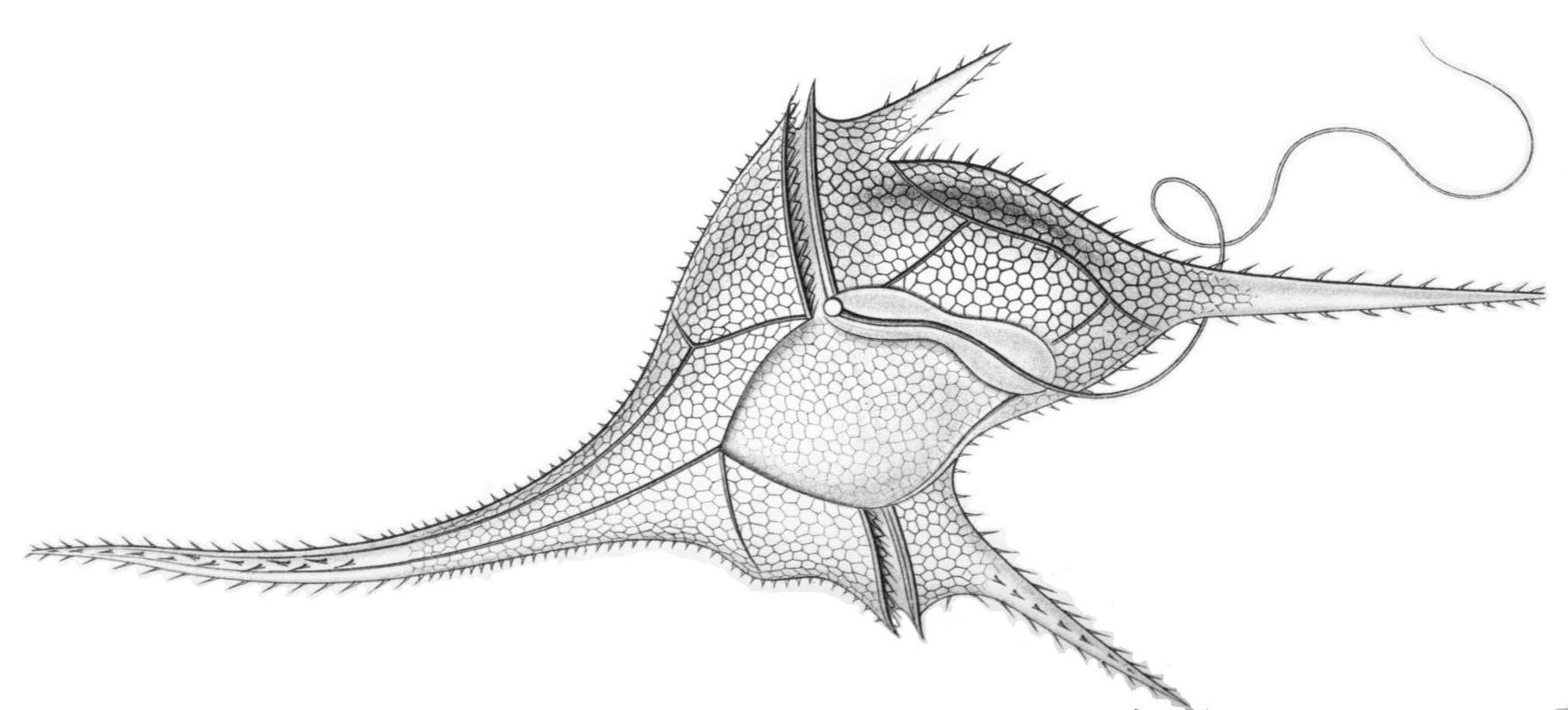

4. Dinophyta (dinoflagellate)

The dinoflagellates (Greek δῖνος dinos "whirling" and Latin flagellum "whip, scourge") are a classification subgroup of protista.They are a large group of flagellate eukaryotes that constitute the phylum Dinoflagellata. Most are marine plankton, but they also are common in freshwater habitats. Their populations are distributed depending on sea surface temperature, salinity, or depth. Many dinoflagellates are known to be photosynthetic, but a large fraction of these are in fact mixotrophic, combining photosynthesis with ingestion of prey (phagotrophy and myzocytosis). In terms of number of species, dinoflagellates are one of the largest groups of marine eukaryotes, although this group is substantially smaller than diatoms. Some species are endosymbionts of marine animals and play an important part in the biology of coral reefs. Other dinoflagellates are unpigmented predators on other protozoa, and a few forms are parasitic (for example, Oodinium and Pfiesteria). Some dinoflagellates produce resting stages, called dinoflagellate cysts or dinocysts, as part of their lifecycles, and is known from 84 of the 350 described freshwater species, and from a little more than 10% of the known marine species.

About 1,555 species of free-living marine dinoflagellates are currently described. Another estimate suggests about 2,000 living species, of which more than 1,700 are marine (free-living, as well as benthic) and about 220 are from fresh water. The latest estimates suggest a total of 2,294 living dinoflagellate species, which includes marine, freshwater, and parasitic dinoflagellates.

A bloom of certain dinoflagellates can result in a visible coloration of the water, colloquially known as red tide, which can cause shellfish poisoning if humans eat contaminated shellfish. Some dinoflagellates also exhibit bioluminescence—primarily emitting blue-green light.

Coccolithus pelagicus

5. Haptophyta (aptofite)

Les Haptophyta sont caractérisées par la présence d'un appendice particulier différent des flagelles, l'haptonème (appendice filiforme contenant des microtubules, dont la taille varie selon l’espèce, et qui permettrait l’adhésion à un substrat, le déplacement de particules voire la capture de proies).

Le nombre d'espèces actuelles est estimé à environ 500. De nombreuses espèces sont tropicales, quelques espèces vivent en eau douce et de nombreux groupes fossiles existent.On distingue des formes monadoïdes, cellules isolées mobiles et flagellées possédant deux flagelles, égaux ou inégaux, avec l'haptonème inséré entre eux ; des formes palmelloïdes, colonies immobiles protégées par un mucilage qui les recouvre ; des formes « coccoïdes », cellules seules immobiles ; voire des formes amoeboïdes caractérisées par des cellules mobiles à pseudopodes.

The best-known haptophytes are coccolithophores, which make up 673 of the 762 described haptophyte species, have an exoskeleton of calcareous plates called coccoliths. Coccolithophores are some of the most abundant marine phytoplankton, especially in the open ocean, and are extremely abundant as microfossils, forming chalk deposits. Other planktonic haptophytes of note include Chrysochromulina and Prymnesium, which periodically form toxic marine algal blooms, and Phaeocystis, blooms of which can produce unpleasant foam which often accumulates on beaches

Haptophytes are economically important, as species such as Pavlova lutheri and Isochrysis sp. are widely used in the aquaculture industry to feed oyster and shrimp larvae. They contain a large amount of polyunsaturated fatty acids such as docosahexaenoic acid (DHA), stearidonic acid and alpha-linolenic acid. Tisochrysis lutea contains betain lipids and phospholipids.

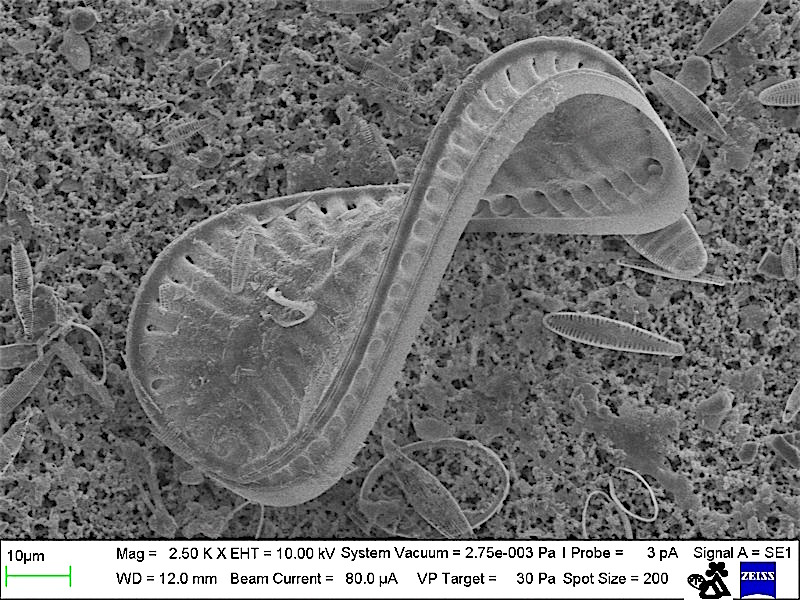

6. Bacillariophyta (diatomee)

Les diatomées sont des algues jaunes et brunes unicellulaires caractérisées par le fait qu'elles sont les seuls organismes unicellulaires à posséder une structure externe siliceuse enveloppant totalement la cellule. Transparente et rigide, cette enveloppe, appelée frustule, possède une architecture complexe qui définit l'espèce dans la nomenclature. La silice qui compose le frustule dite silice biogénique, est amorphe, c'est-à-dire qu'elle est faiblement cristallisée. La formation de la silice biogénique, ou silicification implique des molécules organiques qui vont guider la formation du frustule et y inclure des composants organiques7. Le frustule est formé de deux thèques emboîtées à symétrie remarquable. Les diatomées se divisent en deux groupes en fonction de la symétrie de leur frustule. Les centriques, à symétrie radiale, dont la forme générale est celle d'une boite de camembert et les pennées dont le frustule possède une symétrie bilatérale ou transversale.

Comme toute algue, la cellule d'une diatomée possède des chloroplastes pour sa photosynthèse. Les échanges avec le milieu extérieur se font au travers de nombreux orifices très fins qui traversent la frustule et qui sont disposés en lignes (droites ou courbes) ou en réseau, selon un motif propre à l'espèce. Ces ornementations sont ainsi utilisées pour la classification.

Par Christian Fischer, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=1045802

7. Chlorophyta (alghe verdi)

Le Clorofite (Chlorophyta Reichenbach, 1834) sono una divisione di alghe unicellulari, coloniali e pluricellulari anche di grandi dimensioni e comprendono la maggior parte di quelle che sono chiamate comunemente alghe verdi.

Si pensa che da esse si siano evolute le piante superiori perché, al pari di queste ultime:

- possiedono clorofilla a e b;

- accumulano amido come carboidrato di riserva all'interno dei plastidi (ciò è una caratteristica esclusiva di alghe verdi e piante superiori);

- posseggono il fragmoplasto (sistema di fibrille che si forma tra due nuclei figli durante la telofase);

- hanno un involucro nucleare che scompare all'inizio della mitosi;

- nei perossisomi hanno la glicolato ossidasi (enzima fotorespiratorio);

- Presentano rosette come le piante (6 subunità che formano miofibrille di cellulosa).

I loro cloroplasti sono formati da 2 a 6 tilacoidi fusi a formare grana. Non hanno reticolo endoplasmatico e la loro sostanza di riserva è l'amido. Presentano il pirenoide (zona nel cloroplasto dove si accumula l'amido), che può essere situato tra i tilacoidi o attraversato da essi o imbrigliato all'interno di questi ultimi.

Nella parete cellulare può essere presente o meno la cellulosa (ne sono prive le sifonali, le quali hanno abbondanti quantità di mannani all'interno della parete).

Alcune specie di Chlorella possiedono una parete di grande importanza filogenetica, in quanto contiene la sporopollenina, sostanza tipica dei granuli di polline delle piante a fiore.

Stemonitis, CC BY-SA 2.5

commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=1167241

8. Phaeophyta (alghe brune)

Le alghe brune esibiscono una grande varietà di forme e dimensioni. I membri più piccoli del gruppo crescono come filamenti di celle lunghi pochi centimetri, ma alcune specie hanno addirittura uno stadio della loro vita in cui consistono solo di poche cellule, rendendo così l'alga microscopica.

Alcune specie raggiungono dimensioni ragguardevoli e possono diventare l'elemento più cospicuo del loro habitat, come l'Ascophyllum nodosum. Le dimensioni in questi casi vanno dal poco più di mezzo metro della Postelsia, alla gigantesca Macrocystis pyrifera, una tra le alghe più grandi che può superare i 45 m di lunghezza. Possono raggrupparsi per formare una sorta di cuscini, tappeti di fronde tra loro intrecciate e galleggianti come i sargassi, delicate e soffici trecce come l'Ectocarpus o ramificazioni a ventaglio come la Padina pavonica.

Contengono clorofilla a e c, caroteni (in particolare betacarotene) e grandi quantità di xantofille come pigmenti accessori. Tra queste la fucoxantina è quella responsabile della colorazione di queste alghe. Questa varietà di pigmenti consente di effettuare la fotosintesi clorofilliana a differenti profondità negli oceani dove lo spettro luminoso sfruttabile non è completo. I loro cloroplasti sono rappresentati da membrane fotosintetiche raggruppate in lamelle formate da 3 tilacoidi. Hanno una parete formata da acido alginico nella parte più esterna e cellulosa nell'interno. La sostanza di riserva principale è il laminarano (un polisaccaride), che ha localizzazione citoplasmatica e non plastidiale.

Le alghe brune presentano due tipi di talli:

- aplostico (forma più semplice), in cui le divisioni cellulari avvengono in un'unica direzione dello spazio formando filamenti;

- plostico (forma più complessa), le divisioni cellulari avvengono in tutte e tre le direzioni dello spazio.

Sono solitamente le alghe di dimensioni maggiori e si possono trovare galleggiare in acqua grazie a delle strutture dette cisti ricche di aria o di olio. Il fatto che siano così esposte alla luce solare non è un problema per il disseccamento, perché producono delle sostanze mucillaginose, tra le quali alginati, che fanno in modo che le cellule di queste alghe siano sempre ben idratate.

Le alghe brune sono usate in agricoltura come fertilizzanti organici; nell'industria cosmetica, farmaceutica, tessile, della carta e delle vernici. Inoltre, per il loro contenuto in alginati (dei ficocolloidi: composti che conferiscono viscosità alle soluzioni) vengono utilizzati nell'industria alimentare, per esempio per la produzione di gelati, in quanto impediscono la formazione di cristalli di ghiaccio anche a basse temperature. Inoltre l'acido alginico estratto dalle alghe è indicato nelle diete, visto che riduce il senso di fame e l'assorbimento di grassi e zuccheri.

Di Gabriele Kothe-Heinrich opera propria CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/ w/index.php?curid=18610223

9. Rhodophyta (alghe rosse)

Le alghe rosse o Rhodophyta (dall'antico greco ῥόδον, rhódon "rosa" e φυτόν, phytón "pianta", quindi "pianta rosa o rossa") sono organismi autotrofi eucarioti tra i più antichi, privi di flagelli, fotosintetizzanti, che contengono clorofilla a e d (dovuta alla presenza di cianobatteri simbionti), ficobiline contenute nei ficobilisomi e comprendenti specie plurinucleate. Vivono soprattutto nelle acque di mare calde e se ne annoverano circa 4.000 specie, (altri studi indicano 5-6000 specie e qualcuno fino a 10.000 gran parte delle quali pluricellulari. Sono organismi bio-costruttori, in quanto la loro crescita dà luogo a edifici calcarei di origine organica noti come piattaforme carbonatiche, e contribuiscono alla costruzione di vere e proprie scogliere organogene.

La parete cellulare è povera di cellulosa ma ricca di agar agar (polisaccaride acido) e carragenani; in alcune alghe rosse manca la cellulosa, al posto della quale ci sono xilani e mannani.

I cloroplasti di queste alghe hanno tilacoidi che restano isolati, disposti più o meno parallelamente tra loro e non associati in lamelle. Un unico tilacoide periferico avvolge tutti quelli interni. Lungo le membrane tilacoidali si trovano allineati i ficobilisomi. I cloroplasti hanno forma stellata, reticolata o lobata. Le rodofite non hanno reticolo endoplasmatico. I cloroplasti hanno il pirenoide. La loro sostanza di riserva è l'amido delle floridee.

La maggior parte della alghe rosse ha un tallo molto elaborato, fatto dall'aggregazione di numerosi filamenti cellulari nei quali le singole cellule sono collegate mediante delle sinapsi che sono delle perforazioni che mettono in comunicazione cellule contigue di uno stesso filamento e nelle quali si deposita materiale glicoproteico di forma lenticolare. Tra cellule di filamenti diversi si possono formare delle sinapsi secondarie, in questo caso, preliminarmente si forma una cellula laterale che poi viene riassorbita. Sinapsi secondarie si possono formare anche tra cellule di organismi diversi, legati tra loro da un rapporto simbiontico.

Alcune specie di alghe rosse sono utilizzate dall'uomo come cibo; le specie Palmaria palmata e la Porphyra sono molto diffuse nelle tavole dell'Arcipelago britannico.

Nella cucina asiatica le rodofite sono utilizzate sia come alimento (nori) o per produrre agar agar, carragenina o altri additivi alimentari. L'alto contenuto di vitamine (soprattutto la vitamina C), il buon contenuto proteico e la facilità di coltivazione, hanno favorito l'utilizzo alimentare di queste alghe che si è sviluppato in Giappone già a partire da oltre 300 anni fa.